発達障害のワーキングメモリーは低い?鍛える方法とWISCの見方【ADHD・ASD・LD】

- ワーキングメモリーの役割

- ワーキングメモリーが低い場合の影響や困りごと

- ADHDやASDなどの発達特性とワーキングメモリーの関係

- ワーキングメモリーを鍛える方法

「人の話が聞けない、会話が通じない…。」

「やらなければいけないことを忘れてしまう…。」

発達障害の方で、このようなお悩みを感じている方はいらっしゃいませんか?

要領が悪かったり、マルチタスクが苦手であったり、あるいはテンポよく会話できなかったりするのは、もしかしたらワーキングメモリーの低さが関係しているかもしれません。

ワーキングメモリーとは、記憶に関係する脳のはたらきのことですが、単純な記憶力とは少しニュアンスが異なります。

記憶とは“情報を脳の中に留めておくこと”ですが、ワーキングメモリーは、“脳に留めた情報を処理する能力”のことを指します。

ごく単純化して言えば、「1+1」という式をそのまま覚えておくのが記憶で、「1+1」という式を計算して「2」という答えを導くプロセスで使われるのがワーキングメモリーということになります。

発達障害の方が抱える様々な困りごとは、多くの場合、このワーキングメモリーが関係しています。

また、ワーキングメモリーにも「視認性ワーキングメモリー」「言語性ワーキングメモリー」などいくつかの種類があり、そのうちどれが特に苦手かによって、発達障害の特性の現れ方も異なってきます。

私は発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として長年にわたり活動し、これまで1500人以上のお子さまをサポートしてきました。

お子さまによって特性は一人ひとり異なりますが、お子さまに適した支援を行うためには、ワーキングメモリーの概念をしっかりと理解することが大切です。

この記事では、発達障害の方や発達障害のお子さまの保護者さま、支援者の方などに向けて、発達障害とワーキングメモリーの関係を詳しく解説していきます。

困りごとの改善にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

この記事はこんな方におすすめ

- 発達障害とワーキングメモリーの関係について詳しく知りたい

- ワーキングメモリーの鍛え方を知りたい

- ワーキングメモリーを深く理解し、困りごとの改善につなげたい

・個別指導塾の経営・運営でお子さまの性質・学力を深く観る指導スタイル

・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中

▶ご相談・お問合せはこちらから

▼目次

ワーキングメモリーの概要

ワーキングメモリーとは、「脳に取り入れた情報を保持しながら処理する能力」のことを指します。

私たちの脳には、視覚や聴覚を通して膨大な情報が流れ込んできますが、その中には不要な情報も含まれています。

膨大な情報の中から必要なモノと不要なモノを瞬時にふるい分けることで、私たちは何かを見たり、聞いたりした時に適切に対応することができるのです。

この「ふるい分ける」という脳の働きこそがワーキングメモリーの重要な役割であり、読む・書く・話す・計算するなど、私たちが社会生活を送る上で基本となる行為の多くには、ワーキングメモリーが深く関係しています。

例えば、「会話」を例に挙げると、

- ① 相手の話の内容をインプット(=一時的に記憶)する

- ③ 話の趣旨に応じて、不要な情報は削除する

- ③ 返答としていくつかのアイデアが思い浮かべる

- ④ 話の趣旨に応じて、不要な情報は削除の上で応答する

というように、「一時的な記憶→整理→削除」というプロセスを繰り返して会話は進められています。

会話のテンポが悪かったり、的外れなやりとりが多かったりする人は、このワーキングメモリーの働きが低いことが原因かもしれません。

また、会話のほかにも、「読む」「計算する」という行為には以下のような形でワーキングメモリーが関わっています。

- 読むときのワーキングメモリーの働き

- ① 読んだ内容をインプット(=一時的に記憶)する

- ② 文脈を整理し、趣旨を読み取る

- ③ 読んだ内容を覚えながら次へと読み進める

- 計算するときのワーキングメモリーの働き

- ① 計算式や問題文の内容をインプット(=一時的に記憶)する

- ② 計算を実行する

- ③ 計算結果をアウトプットする

ワーキングメモリーは読む・書く・話す・計算するといった日常のあらゆる場面で必要となる能力です。

お子さまの場合は学力にも大きな影響を及ぼすため、発達障害に起因する学力不振にワーキングメモリーの低さが関係していることも少なくありません。

発達障害とワーキングメモリーの関係

ワーキングメモリーは「読む」ことに大きく関係しているため、ワーキングメモリーが低いと学習障害(LD)の一つである読字障害のような症状(読みの困難)が生じることが多くなっています。

また、学習障害以外の発達障害であるADHDやASDにもワーキングメモリーが関係していることがあります。

ADHD(注意欠如・多動症)

ADHD(注意欠如・多動症)の方は、ワーキングメモリーが弱い傾向があるとされています。

特に、動作的ワーキングメモリー(情報を保持しながら操作する力)の面で低いことが多く、途中で情報を忘れやすいという特徴がみられます。

たとえば、計算の途中で数値を忘れてしまったり、会話の流れを追いきれなかったりすることがあります。また、複数の指示を一度に処理するのが苦手なため、「宿題をしてからお風呂に入る」といった指示を受けても、後半の内容を忘れてしまうことがあります。

また、「忘れ物が多い」「段取りを組むのが苦手」といった困りごとも、ADHDとワーキングメモリーの関係が深く影響しています。

例えば、学校へ行く準備をする際、「ランドセルに教科書を入れる」「水筒を持つ」「安全帽を被る」といった複数の作業を一連の流れで処理する必要があります。ですが、ワーキングメモリーが弱いと、途中の情報が抜け落ちやすく、結果として忘れ物が多くなってしまいます。

段取りを組むのが苦手な理由もワーキングメモリーの弱さと関係しています。

例えば、「宿題を終わらせてから遊ぶ」といった順序立てた行動をとるには、「今何をすべきか」「次に何をするか」「どれくらい時間がかかるか」といった情報を同時に処理する能力が必要になります。

ですが、ADHDの方は、目の前の情報に意識が向きやすく、全体の流れを把握しながら計画的に行動することが難しいため、結果として段取りを上手く組めないことが多くなります。

ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)

ASDのお子さまのワーキングメモリーは、低い場合もあれば、むしろ高い場合もあります。

ASDのお子さまのワーキングメモリーが低くなる要因としては、情報を一時的に保持する能力自体はあるものの、それを柔軟に更新・操作することが苦手なため、検査の形式に適応しにくいことが影響していると考えられます。

例えば、WISC(ウェクスラー式知能検査)のワーキングメモリー指標では、情報の保持だけでなく、操作や更新の能力も測定されます。

そのため、情報を適切に入れ替えたり、状況に応じて再構築したりすることが苦手なASDのお子さまは、結果的にスコアが低くなりやすくなります。

つまり、ASDの方はワーキングメモリーの力そのものが低いというわけではなく、特性によるアウトプットの困難さが関係しているケースが多いと言えます。

また、ワーキングメモリーが低くない、または比較的高いASDのお子さまもいます。

特に、パターン認識やルールを重視するタイプでは、一度覚えた手順や規則を正確に保持し、適用することが得意な場合があります。そのため、視覚的ワーキングメモリーが優れている場合などにおいては、ワーキングメモリーの課題で高い得点を出すこともあります。

総じて、ASDの方のワーキングメモリーの質には個人差があります。

記憶を保持する力は高くても情報の更新や柔軟な応用が苦手なケースもありますし、ストレスなどで処理負荷が増える場合に限りミスが起こるなどのケースもあります。

他にも、言語的な記憶には強いものの、動作の手順を記憶するのが苦手(またはその逆)といったケースも見られます。

ですので、もし検査でワーキングメモリーの数値が低かったとしても、「ワーキングメモリーそのものが低いのか」それとも「検査の形式に対応できず、結果として数値が下がっているのか」をよく見定め、苦手の要因を丁寧に分析することが大切です。

LD(学習障害、SLD)

LD(学習障害)においては、ワーキングメモリーの弱さが学習の困難さにつながることが多いとされています。

ワーキングメモリーには、言語性ワーキングメモリーと視空間性ワーキングメモリー(※)という2つの主要な働きがあり、それぞれ異なる影響を及ぼします。

- 言語性ワーキングメモリー → 音韻ループ

- 視空間性ワーキングメモリー → 視空間スケッチパッド

言語性ワーキングメモリーは、耳から入った言語情報を一時的に保持し、処理する能力のことを指します。

読字障害(ディスレクシア)の方は、この言語性ワーキングメモリーの機能が弱いために単語の音を正しく保持できず、読んだ文章の意味を理解するのが難しくなると考えられています。

また、書字障害(ディスグラフィア)の場合も、言語性ワーキングメモリーの機能が弱いために頭の中で単語の音を保持しながら正しく書くことが難しくなると考えられています。

視空間性ワーキングメモリーは、目で見た情報を一時的に記憶し、処理する能力のことを指します。

算数障害(ディスカルキュリア)のあるお子さまは、この視空間性ワーキングメモリーの働きが弱いために、数字の配置や図形の関係を頭の中で保持しながら計算を進めるのが難しくなると考えられています。

また、視空間性ワーキングメモリーの低さは書字障害にも関係があり、例えば黒板の内容をノートに写す際に視覚的な情報を記憶し続けるのが苦手なために、書き間違いや抜けが生じやすくなるなどがあります。

発達障害専門のプロ家庭教師メガジュンでは、お子さまの特性に応じた学習支援をご提案しています。経験豊富なプロ家庭教師が丁寧にサポート。お気軽にご相談ください。

>>無料相談を申し込む

発達障害でワーキングメモリーが低い場合の困りごとの5例

ワーキングメモリーが低いということは、情報の取捨選択と処理が苦手ということであり、結果として短期記憶や長期記憶が定着しづらくなります。

そのため、日常生活では以下のような困りごとが生じる可能性があります。

- ① やらなければいけないことを忘れる

- ② 集中できない

- ③ 段取りを組むことが苦手

- ④ 会話が通じない

- ⑤ 周囲から理解されづらい

①やらなければいけないことを忘れる

ワーキングメモリーが低いと、情報を一時的に保持して整理することが苦手になります。そのため、いくつか指示が重なるとその前に指示されていたことを忘れてしまい、仕事で失敗したりすることが多くなります。

落ち着いてメモを取れる状況であれば対処できるかもしれませんが、慌ただしい状況だとパニックになってしまい、周りにも迷惑が掛かるなどして落ち込んでしまうケースも少なくありません。

また、同様の理由で、忘れ物や失くし物が多い場合もワーキングメモリーの低さが関係していると考えられます。

②集中できない

一度に処理できる情報が少ないということは、言い換えれば、情報を処理するのに人一倍脳を働かせる必要があるということです。

そのため、同じ仕事や勉強をしていても疲れるスピードが速く、集中が途切れてしまうケースも少なくありません。

ADHDの方で物事に集中しづらい場合は、ワーキングメモリーがすぐに一杯になって色々なところに注意が移ってしまうケースもありますが、単純に脳が疲れているだけの場合もあります。

こまめに休憩を取ることで改善できることもありますので、ワーキングメモリーが低く集中しづらい方は、休憩を多めにとることを心掛けてみましょう。

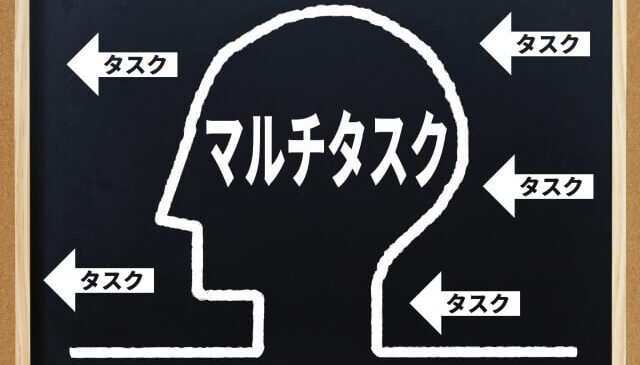

③段取りを組むことが苦手

ワーキングメモリーの低い方は、目の前の出来事に対処するだけで精一杯になってしまいます。

先を見越して行動する余裕が無く、場当たり的に物事に取り組んでしまうケースも少なくありません。

結果として段取りを上手く組むことができず、「要領が悪い」という評価を受けてしまうこともしばしばあります。

これらの問題を避けるために、タスクはできる限り書き出しておき、何から手を付けるべきかをあらかじめ考えておくと良いでしょう。

また、マルチタスクは苦手なため無理に取り組もうとせず、一つずつ対処していく意識を持つことも大切です。

④会話が通じない

「1. ワーキングメモリーの概要」で解説したとおり、言語の処理とワーキングメモリーには深い関係があり、会話も例外ではありません。

会話の内容を理解し、適切な返答をするには言語性ワーキングメモリー(音韻ループ)の高度な働きが必要であり、これが上手く働かないとテンポよく会話することが難しくなります。

相手の言っていることが理解できず的外れな答えをしてしまったり、会話のスピードに付いていけずコミュニケーションが取りづらかったりする場合、ワーキングメモリーの低さが関係しているかもしれません。

ASDの特性の一つに「コミュニケーションの不全」がありますが、ゆっくりであれば理解できる(話すスピードの問題である)場合は、ASDではなくワーキングメモリーの低さが要因となっている可能性があります。

⑤周囲から理解されない

平均的なワーキングメモリーの人にとって、ワーキングメモリーが低い人の困りごとは理解されづらく、「怠けているだけ」「努力不足」と叱責されてしまうケースも少なくありません。

外見的にはわかりづらいものですので、可能であれば自身の特性を周囲にもきちんと説明し、理解を求めることが望ましいでしょう。

周囲の無理解による叱責が続くと、ストレスによってうつや適応障害などの二次障害が生じる可能性もあります。精神的な負荷が大きい場合はしっかりと休養を取り、医療機関を受診することも検討しましょう。

発達障害のワーキングメモリーの鍛え方5選

実は、ワーキングメモリーそのものを鍛えるのは非常に難しいとされています。

というのも、多くの研究で親の裕福さとIQは相関していることが明らかになっている一方、ワーキングメモリーは親の裕福さと相関しないことがわかっています。

逆に言えば、ワーキングメモリーそのものを鍛えることはできないものの、個々の特性に応じた教育を受けることで、その人の知的能力を伸ばすことは十分に可能であるということになります。

例えば、電話番号など、数桁の数字の羅列を記憶するという場面を思い浮かべてみましょう。

心の中でその数字を唱え続けていれば、多くの人はその記憶を保持することができるでしょう。「心の中で唱え続けている限りは記憶を保持できる」のは「短期記憶」のはたらきによるものです。

では、心の中で数字を唱え続けている最中に、突然電話が鳴ったらどうでしょうか。

電話への対応に追われ、心の中で唱えていた数字は徐々に忘れていってしまうはずです。電話への対応後に、それでも覚えられていた桁数こそが、その人の持っているワーキングメモリーの能力と言えます。

大人の場合、数字で5〜7桁、言葉で2〜4語がワーキングメモリーの平均と言われています。

ワーキングメモリーは年齢によって能力が変化し、7歳で1語、11歳で2語、20歳で3語と成長していき、20歳以降は徐々に低下していくと考えられています。

ですが、「単語や数字の羅列を記憶する」ということに特化したトレーニングをすれば、7歳でも3語以上を記憶できるかもしれませんし、60歳でも4語以上を記憶することができるかもしれません。

このトレーニングは短期記憶のテクニックを磨いていることになりますが、結果としてワーキングメモリーが向上したのと同様の成果を得ることができます。

「お子さまのワーキングメモリーを伸ばすためには『後出しじゃんけん』の練習が良い」という言説も耳にします。

確かに後出しじゃんけんは、“相手の手を認識し、勝てる手を出す”というものですので、ワーキングメモリーを使う遊びと言えます。

後出しじゃんけんをたくさん練習すると、お子さまはより素早く勝てる手を出せるようになるでしょう。

それは、ワーキングメモリーそのものが鍛えられたのではなく、「相手がグーの時はパーを出す」というパターンが長期記憶へと定着したものと言えます。

重要なのは、ワーキングメモリーそのものは鍛えられなくても、ワーキングメモリーが向上したのと同様の結果が得られるという点であり、これらは勉強でも仕事でも同じことが当てはまります。

適切な練習をしたり、工夫をしたりすることによって困りごとは最小限にとどめることができますので、以下では具体的な方法についてお伝えしていきます。

①やることリストを作る

ワーキングメモリーが低い人は、少しの情報でも脳の容量が一杯になってしまい、複数のタスクを上手く管理することができません。

そこで、脳の容量が圧迫されないよう、「情報を脳の外に保存すること」を意識しましょう。

平たく言えば、メモややることリストの活用ということになります。手帳やアプリなどを使って、自分の頭の中以外でスケジュールやタスクを管理することを意識しましょう。

「色々な媒体にとにかくメモするのが良い」という人もいれば、「一つの媒体に情報を集約したい」というタイプの人もいます。

人によって最適なタスク管理の方法は異なりますので、いろいろ試しながら自分に合ったやり方を見つけていただければと思います。

②人を頼る

自分一人でスケジュールやタスクを管理するのではなく、身近な人と情報を共有し、協力しながら進めることも大切です。

仕事で同僚や上司と情報を共有するのはもちろんのこと、お子さまの場合でも保護者さまや先生、クラスメイトと勉強の進捗や行事の予定を共有すると良いでしょう。

また、他人任せにするのではなく、「一緒に取り組む」という協力意識を持つことがポイントです。

すっかり忘れて後で大ごとになるよりも、誰かが思い出してみんなで対処できる方が組織全体にとっても良いですし、「明日が提出期日だね」などお互いに声掛けしながら取り組めるのが理想的です。

③口頭ではなく文書で伝える

前述したように、会話にはワーキングメモリーが大きく関わっています。

口頭でのやりとりだけですと、ワーキングメモリーの低い人は上手く記憶を保持できず、「最初に言われたことをすっかり忘れる」というケースが頻繁に生じてしまいます。

メモを取れる場面ではマシかもしれませんが、それでも「聞きながらメモを取る」というマルチタスクがそもそも苦手なため、メモを取りきれない可能性もあります。

ですので、指示や伝達事項については、口頭ではなくメールやチャットなど、文章で伝えてもらうようにしましょう。

お子さまの場合も同様で、先生の指示が通りづらいときは、全体に対して口頭で指示するのではなく、黒板に簡単なメモを書いたり(例:①プリントを解く→②先生に見せる)、個別に説明するなどの対応が効果的です。

④マルチタスクを避ける

ワーキングメモリーが低い人は、できる限りマルチタスクを避けましょう。

もちろん、勉強や仕事の進捗状況によっては、同時並行的に進めなければならない場面もあるかもしれませんが、タスクを細かく区切り「2つのことを同時に考えない」ということを意識しましょう。

また、学校の定期テストでは、「マルチタスクが苦手だから」と一つの教科ごとに勉強していると、最初に勉強した教科の内容を忘れてしまうことがあります。

その場合は、教科ごとに勉強するのではなく、一つの教科の中でも分野ごとに切り分けるなどし、満遍なく勉強を進めていくようにしましょう。

◎ 良い例(バランスよく取り組む)

| 1日目 | 国語(読解)、数学(基礎) |

|---|---|

| 2日目 | 英語(読解)、生物(基礎) |

| 3日目 | 日本史(前半)、英語(単語) |

| 4日目 | 国語(漢字)、数学(応用) |

| 5日目 | 日本史(後半)、生物(応用) |

× 悪い例(教科ごとに固めて取り組む)

| 1日目 | 国語(読解、漢字) |

|---|---|

| 2日目 | 数学(基礎、応用) |

| 3日目 | 生物(基礎、応用) |

| 4日目 | 英語(読解、単語) |

| 5日目 | 日本史 |

⑤周囲への理解を求める

ワーキングメモリーの能力は、個人差が非常に大きいものです。

そのため、ワーキングメモリーの高い人にはワーキングメモリーの低い人の困りごとが理解されづらい傾向にあります。

「何でこんな簡単なこともできないの?」「さっき言ったじゃない」といった指摘を受けることもあり、時には「不真面目なのではないか、努力不足ではないか」と叱責されてしまうことがあるかもしれません。

ワーキングメモリーが低いという特性を持っている場合は、あらかじめ周囲に自分の苦手なことや配慮してほしいことを伝えておくように心掛けましょう。見た目には分かりづらい困りごとですので、しっかりと言葉にして伝えることが、本人にとっても周りにとっても非常に大切です。

「忘れ物が多く、勉強にも集中できない…」

ワーキングメモリーの課題が、お子さまの学習や日常生活に影響を与えていませんか?発達障害専門のプロ家庭教師メガジュンでは、お子さま一人ひとりの特性に合わせた学習サポートを行っています。

お子さまの性質に合わせた支援を受けたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

>>無料相談を申し込む

発達障害とワーキングメモリーの3つの測り方

ワーキングメモリーを測る方法はいくつかありますが、ワーキングメモリーだけを測るのか、ワーキングメモリーを含めた全体的な知能を測るのかによって、検査の種類は異なります。

発達障害の種類や困りごとによって適した検査方法は違ってきますので、主治医などと相談しながら、困りごとの解決につながるような検査を受けるようにしましょう。

①HUCRoW(フクロウ)

HUCRoW(フクロウ; Hiroshima University Computer-based Rating of Working Memory)は、広島大学大学院人間社会科学研究科の湯澤正通先生が開発した検査方法で、小中学生が対象となっています。

ワーキングメモリーの4分類(言語的短期記憶、言語性ワーキングメモリー、視空間的短期記憶、視空間性ワーキングメモリー)の観点で能力を測ることができ、8つのゲームを通して検査することができます。

検査の負担が少ないだけでなく、お子さまの支援を検討する際に非常に有用な検査となっています。(参考:アセスメントについて | 一般社団法人ワーキングメモリ教育推進協会 (ewmo.or.jp))

②AWMA

AWMA(Automated Working Memory Assessment)とは、イギリスのピアソン社が開発した検査方法で、こちらもHUCRoWと同じく、言語的短期記憶、言語性ワーキングメモリー、視空間的短期記憶、視空間性ワーキングメモリーの4つの要素からワーキングメモリーの状態を測ることができます。

検査は、各要素につき3課題の計12課題によって構成されています。

③知能検査(WISC、WAIS)

知能検査では、ワーキングメモリー以外の脳の働きについても調べることができます。

代表的なものに「ウェクスラー式知能検査」があり、発達障害の診断の際にも広く用いられています。

ウェクスラー式知能検査とは、1938年に刊行されたウェクスラー・ベルビュー知能検査を起源として70年以上の歴史がある知能検査で、現在、日本で最も広く用いられている知能検査の一つです。

ウェクスラー式知能検査には子ども向けのWISCと大人向けのWAISがあり、子ども(16歳以下)の場合はWISCを、大人(17歳以上)の場合はWAISを受けることになります。

検査を希望する場合は、お近くの精神科や発達支援センターに問い合わせると良いでしょう。

ワーキングメモリーの種類とその役割

ワーキングメモリーの働きは「一時的に記憶する」「情報を処理する」という2つの段階に分けることができます。

さらにそれぞれを「言葉に関係するもの」「視覚情報に関するもの」の2つに区分し、計4分類とすることが一般的です。

- 言語的短期記憶 … 音や言葉を一時的に記憶する能力

- 視空間的短期記憶 … 見たものや想像したものを一時的に記憶する能力

- 言語性ワーキングメモリー … 音や言葉を処理する能力

- 視空間性ワーキングメモリー … 見たものや想像したものを処理する能力

読み・書き・計算など特定の学習スキルに困難があるLDのお子さまを支援する際には、このワーキングメモリーの4分類を元にして特性を分析し、サポートしていくことが効果的です。

例えば、読みの困難(読字障害/ディスレクシア)のお子さまの場合は、言語的短期記憶の低さが根本の原因にあると想定し、読み聞かせや暗唱によって言葉そのものに慣れ親しんでいくという学習サポートを行います。

計算に困難があるお子さま(算数障害/ディスカリキュア)の場合は、視空間性ワーキングメモリーの低さがあると考え、計算プロセスを丁寧に教えるとともに、途中式や道具の活用によって処理能力を補うなどのサポートが考えられます。

また、ワーキングメモリーについては、心理学的にはBaddeleyら(2009)が唱えたモデルが有名です。このモデルでは、ワーキングメモリーの働きを4つの要素に分けて考えます。

- ① 音韻ループ(言語性ワーキングメモリー)

- ➡ 言葉や音の情報を一時的に記憶し、処理する機能。

たとえば、電話番号を一時的に覚えておくときに使われます。 - ② 視空間スケッチパッド(視覚性ワーキングメモリー)

- ➡ 目で見た情報や空間的な配置を記憶する機能。

地図を見て道順を覚えたり、図形の関係を把握するときに働きます。 - ③ エピソーディック・バッファ

- ➡ 音や視覚の情報を統合し、一時的に整理・調整する機能。

これにより、「見たもの」と「聞いたこと」を組み合わせ、ひとまとまりの情報として扱います。たとえば、会話の内容を理解する際に重要な役割を果たします。 - ④ 中央実行系

- ➡ ワーキングメモリー全体を統括し、情報を処理する司令塔。

重要な情報を選び、必要な情報を長期記憶へ送ったり、不要な情報を忘れたりします。たとえば、会話の最中に重要なポイントを覚えつつ、次に話す内容を考えるときに働きます。

音韻ループ、視空間スケッチパッド、エピソーディック・バッファの詳しい働きは以下のとおりです。

①音韻ループ(言語性ワーキングメモリー)

音韻ループとは言葉を処理する際に使われるワーキングメモリーの働きのことで、「読む」という行為の根本に関係します。

文章を読むとき、私たちは黙読をしながらも、頭の中では“声に出して音読している”という状態にありますが、この「頭の中では声に出している」という状態が音韻ループと呼ばれるものになります。

音韻ループは、

- ① 頭の中で声に出す(構音リハーサル)

- ② 言葉として認識し一時保持する(音韻ストア)

の繰り返しによって成り立っており、これらを繰り返すことで言葉や文字は短期記憶されます。

②視空間スケッチパッド(視覚性ワーキングメモリー)

視空間スケッチパッドとは、言葉で表現できない事象を視覚的なイメージとして保持することを指します。

例えば、絵を3秒間見た後に、絵に何が描かれていたかを言語化せずにそのまま思い出すのが視空間スケッチパッドの働きです。

③エピソーディック・バッファ

エピソーディック・バッファとは、音韻ループと視空間スケッチパッドを連携させ、時系列に沿って記憶を整理する働きのことです。

長い小説を読んでもあらすじを思い浮かべることができるのは、このエピソーディック・バッファが適切に機能しているためであり、関連する情報と結びつける機能などもエピソーディック・バッファの働きの一つです。

発達障害とワーキングメモリーのまとめ

この記事では、発達障害とワーキングメモリーの関係や困りごとの対処方法について具体的に説明してきました。

改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。

- ワーキングメモリーとは、記憶を一時的に保持しながら処理する能力のこと

- 発達障害の場合、ワーキングメモリーが低いことが多い

- ワーキングメモリーは生まれつきの能力であり、後から鍛えることは難しい

- 適切な配慮やトレーニングによって、ワーキングメモリーの低さに伴う困りごとを軽減することができる

- ワーキングメモリーは「言語的短期記憶」「言語性ワーキングメモリー」「視空間的短期記憶」「視空間性ワーキングメモリー」の4つに分類できる

発達障害とワーキングメモリーは深い関係にあり、ワーキングメモリーの働きを正しく理解することは、適切な支援や療育を行うためにも非常に重要です。

また、ワーキングメモリーそのものを向上させることはできませんが、短期記憶や長期記憶を上手く活用することで、困りごとを最小限に留めることが可能です。

私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたり発達障害のお子さまを支援してきました。

ワーキングメモリーの低さにお悩みの方も多くいらっしゃいましたが、ご本人さまの性質をしっかりと分析した上で適切なサポートを行ったことにより、多くの困りごとを改善・解消することができました。

学習支援だけでなく、生活上のサポートやコミュニケーション支援なども承っていますので、発達障害のお子さまのことでお悩みの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。

また、指導や面談はオンラインでも承っています。日本国内だけでなく、海外在住の方や帰国子女の方からもこれまでご利用いただき、数々のご好評の声をいただいてきました。

オンラインで授業が受けられるか不安な方も、初回授業や初回相談は無料ですのでお気軽にお試しいただくことができます。

1人でも多くのお子さまが伸び伸びと社会で活躍していけるよう、一同全力でサポートしてまいります。

最後までお読みいただきありがとうございました。