WISC-IV知能検査の結果の見方と発達障害・ギフテッド|FSIQとDIQの違いやビネー式・K-ABCとの比較

- WISC(ウィスク)-IV知能検査の概要と目的

- 検査で測定される4つの指標とFSIQ(全検査IQ)の意味

- 発達障害(ADHD・ASD・LD)とWISC-IVの関係

- ギフテッド(高IQ)とWISC-IVの関係

- WISC-IVを受けられる場所や費用、受検時の注意点

- 検査結果を日常の学習や支援にどう活かすか

お子さまの発達や学習に課題が見られることから、学校の先生などに「WISC(ウィスク)-IV知能検査」を勧められたことはありませんか?

WISC-IV知能検査は、知的能力を測定するための代表的な検査のひとつで、発達障害の診断や学習支援の検討において重要な役割を果たします。

「知能検査」と聞くと、IQ(知能指数)の数値を測るだけのものと思われがちですが、WISC-IVはお子さまの得意なこと・苦手なことをより詳しく分析することができます。そのため、学習のつまずきや特性に応じた適切な支援を考える際の参考として広く活用されています。

一方で、「WISC-IVを受けたら発達障害と診断されてしまうの?」と不安に思っている方もいるかもしれません。実際には、WISC-IVの結果はあくまでも一つの目安であり、発達障害の診断には日常生活の様子や他の評価方法も踏まえた総合的な判断が必要となります。

本記事では、WISC-IV知能検査の基本的な概要から、検査結果の見方、発達障害やギフテッドとの関係について詳しく解説します。

関心別に読みたい章へジャンプ!

発達障害・ギフテッド専門の受験プロ家庭教師

妻鹿潤

・個別指導塾の経営・運営でお子さまの性質・学力を深く観る指導スタイル

・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中

▼目次

- 1 WISC(ウィスク)-IV知能検査とは

- 2 WISC(ウィスク)-IV検査はどこで受けられる?

- 3 WISC(ウィスク)-IV知能検査を受ける際の3つの注意点

- 4 4つの指標とFSIQ(全検査IQ)|WISC-IV知能検査

- 5 WISC-IV(ウィスク)知能検査結果の見方と平均点|FSIQと4つの指標

- 6 WISC-IV(ウィスク)知能検査結果から見る発達障害の傾向|FSIQと4つの指標

- 7 知的障害や発達障害の診断を受けたら|FSIQと4つの指標

- 8 ギフテッドと発達障害|FSIQと4つの指標

- 9 WISC-IV知能検査の活かし方(凸口口凹型)|実際のサポート事例から

- 10 【まとめ】WISC(ウィスク)-Ⅳ知能検査と発達障害の診断について|FSIQと4つの指標

WISC(ウィスク)-IV知能検査とは

WISC-IV知能検査とは、知能指数を図るための検査の一つで、発達障害の診断の際にも広く用いられています。

WISC-IV知能検査だけで発達障害かどうかの診断ができるわけではありませんが、大きな目安とすることができます。

乳幼児健診で発達の遅れが指摘されたとき、あるいは学校での様子に気になる点があるとき、学校の先生や保健師さんから「検査を受けてみては?」と言われたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

多くの場合、この「検査」はWISC-IV知能検査(幼児の場合はWPPSI、成人であればWASP)を指しています。

主に学齢期のお子さまが受けるWISC-IVは、ウェクスラー式知能検査の1つです。

ウェクスラー式知能検査は、知的能力や記憶・処理に関する能力を測ることができる非常に有用な知能検査として知られていて、70年以上の歴史があります。

- WAPPSI…3歳~7歳3か月(幼児期)

※5歳~7歳3か月はWISCでも可 - WISC…6~16歳(学齢期)

- WAIS…16歳以上(成人期)

※16歳はWISCでも可

ウェクスラー式知能検査は、国際的にもその信頼性が高く評価されていて、現在世界20数か国で使用されています。

WISC(ウィスク)-IV検査はどこで受けられる?

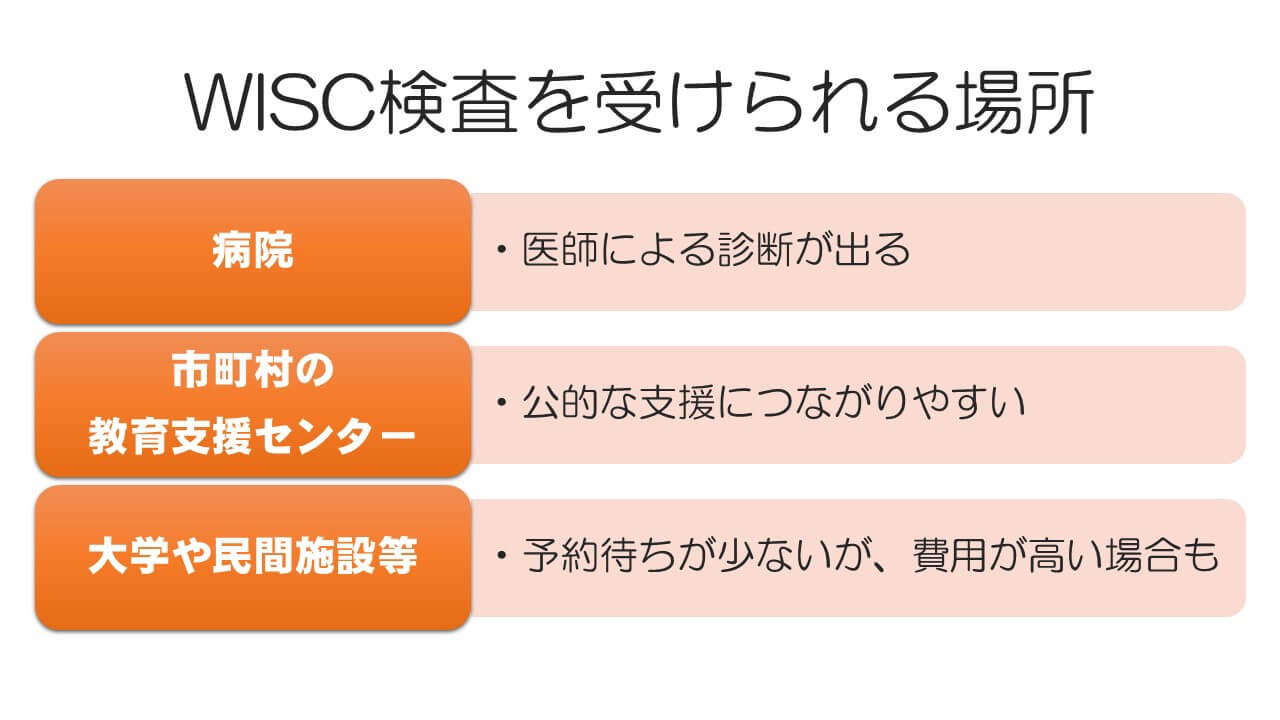

WISC-IV知能検査は、一般的に以下の3つの場所で受けることができます。

それぞれの特徴は以下のとおりであり、目的に合わせて受ける場所を選ぶことができます。

病院(児童精神科など)

病院等の医療機関では、発達障害などの診断のためにWISC-IV知能検査を実施します。医師の診断が欲しい場合は、まずは児童精神科などの医療機関を受診するようにしましょう。

病院によっては「発達外来」や「思春期外来」など、専門の窓口を設けている場所もあります。紹介状が必要な場合もあるので、事前に問い合わせると良いでしょう。紹介状は、多くの場合、かかりつけの小児科でも書いてもらうことができます。

市町村の教育支援センター

市町村の教育支援センターでは、今後どういった支援をしていくべきか、どういった公的支援が受けられるかなどの参考とするためにWISC-IV知能検査を行います。市町村の教育委員会や福祉部局と連携している場合が多いので、スムーズに支援につながることができます。

一方、教育支援センターは、必ずしも医療機関と連携しているわけではありません。そのため、その場ですぐに診断書を出してもらうことはできないため注意しましょう。

医療的な観点からのアプローチや、医師による診断書が必要な場合は、教育支援センターだけでなく医療機関にもかかる必要があります。

近隣の医療機関と連携している場合もありますので、まずは相談してみましょう。

大学や民間施設等

病院や教育支援センターは、場合によっては1ヶ月以上の予約待ちとなることがありますが、大学や民間施設は比較的予約が取りやすい傾向にあります。待ち時間も少ないため、お子さまへの負担も少ないでしょう。

また、「学校に知られたくない」「通院していることを内密にしたい」という事情をお持ちであれば、大学や民間施設は周囲の目が気になりにくいというメリットがあります。一方で、保険診療が効かず費用が割高になる場合もあるため注意しましょう。

いずれの場合も、検査費用や報告書・診断書の作成手数料は施設ごとに異なります。保険適用の可否も様々ですので、気になる方は個別に問い合わせるようにしましょう。(参考:保険診療の理解のために|厚生労働省)

WISC-IVを受検された方

・これから受検される方へ

WISC-IV知能検査の結果の見方や学習への活かし方について、発達障害専門のプロ家庭教師がサポートします。

検査結果を踏まえた学びのヒントをご提案しますので、どうぞお気軽にご相談ください。

WISC(ウィスク)-IV知能検査を受ける際の3つの注意点

WISC(ウィスク)-IV知能検査を受ける際には、

「お子さまの当日の状態」

「検査の要件」

「発達障害の診断の可否」

の3つの点に注意する必要があります。

まず、お子さまの当日の状態についてです。

検査当日は、あまり疲れていない状態で検査を受けるようにしましょう。WISC-IV知能検査には2時間程度かかることもあり、大人でも疲れてしまう場合があります。正確な診断を受けるためにも、お子さまのコンディションには十分気を遣いましょう。

特に、発達障害を持つお子さまは、不安を感じていたり、先の見通しが立たない状況であったりすると本来の力を発揮できないケースも多いです。できれば検査を受ける前に、「どういう理由で」「どんなテストを受けるのか」について本人に説明しておきましょう。

2つ目は、検査の要件です。

例えば、市町村の教育支援センターで検査を受ける場合は、年齢制限が設けられている場合がほとんどです。

義務教育期間である「中学3年生まで」と限定されていることが多く、また、お子さまの様子や家庭状況と照らし合わせて、「検査不要」と判断される場合もあります。

加えて、発達障害は年々注目度が増しています。

そのため、病院でも教育支援センターでも、予約が常に埋まっていてなかなか検査が受けられないことがあります。

さらに、検査が受けられたとしても、発達障害を診断するためには半年以上かつ数回にわたる通院が必要になる場合もあります。

ですので、「検査が受けられたからすぐに診断がもらえる」と考えるのではなく、検査はあくまでもお子さまの特性を知るための一つの手段と考えましょう。

検査を受けて診断が出たからといって、すぐにお子さまの状態が良くなるわけではありません。検査を受けることはもちろん大切ですが、あくまでお子さまの状態を知るための「手段」に過ぎません。

検査がなかなか受けられないときは不安になるかもしれませんが、必要以上に焦らないことも大切です。

3つ目は、「WISC-IV知能検査を受けただけでは発達障害であるかどうかはわからない」という点です。

発達障害は、専門の医師による総合的な判断によって診断されます。WISC-IV検査の結果だけで発達障害かどうかを判断することはできません。

また、先に述べたように、お子さまの当日の体調によっても検査結果が変わりますし、検査者の技量が検査結果に影響することもあります。検査の結果は毎回変わるものであり、絶対的なものではない点に留意しましょう。

「診断書が必要」「手帳を取りたい」といった目的でWISC-IV知能検査や発達障害の診断を希望する場合もあると思います。

しかし、検査や診断を受ける本来の目的は「お子さまの困りごとを少しでも改善すること」ですので、検査の結果や発達障害の診断の有無にこだわりすぎず、お子さまがより良い学校生活・社会生活を送れるように、周りの大人が力を合わせて支援していくことを大切にしていただければと思います。

4つの指標とFSIQ(全検査IQ)|WISC-IV知能検査

WISC-IV知能検査は、お子さまと検査者が1対1で行います。そのため、保護者さまが同席することはできません。

WISC-IV知能検査では、お子さまの様々な特性を検査するために、以下の15項目のテストを行います。

なお、うち5項目は補助下位検査と呼ばれ、必ずしも実施されるものではありません。他の検査で十分に測定できなかった場合に、必要に応じて行われるものとなっています。

- 積木模様

- 見本を見て、2次元の幾何学模様を、赤と白の積み木を使って制限時間内に作る。

- 類似

- 二つの単語がどのように類似しているかを説明する。

- 数唱

- 検査者が言った通りに数字を復唱する。順唱と逆唱がある。

- 絵の概念

- 共通の特徴のグループを作るため、2~3列に提示された絵の中から一つずつを選択。

- 符号

- 数字と記号がペアになった見本を見て、数字とペアの記号を制限時間内に記入する。

- 単語

- 単語の定義を説明する。

- 語音整列

- 一連の数字と文字を聞き、数字は昇順に、文字は50音順に復唱する。

- 行列推理

- 絵の行列の欠けている部分を完成させるものを、5つの選択肢の絵から選ぶ。

- 理解

- 一般原則や社会的状況の理解に基づいた質問に答える。

- 記号探し

- 記号グループの中に、刺激記号があるかないかを答える。

- 絵の完成

- 絵を見て、欠けている重要な部分を制限時間内に答える。

- 絵の抹消

- 不規則・規則的に配置した絵を見て、目標の絵に、制限時間内に印をつける。

- 知識

- 広範囲の一般知識の話題を扱う質問に答える。

- 算数

- 口頭で出された算数問題に、制限時間内に暗算で答える。

- 語の推理

- スリーヒントクイズに答える。

思っていたよりもたくさんの検査項目があるのだなと感じた方も多いのではないでしょうか。WISC-IV知能検査は、このたくさんの検査項目のおかげで、お子さま一人ひとりの得意な部分と苦手な部分を数値化し、より良い支援の手がかりとすることができる点が特長となっています。

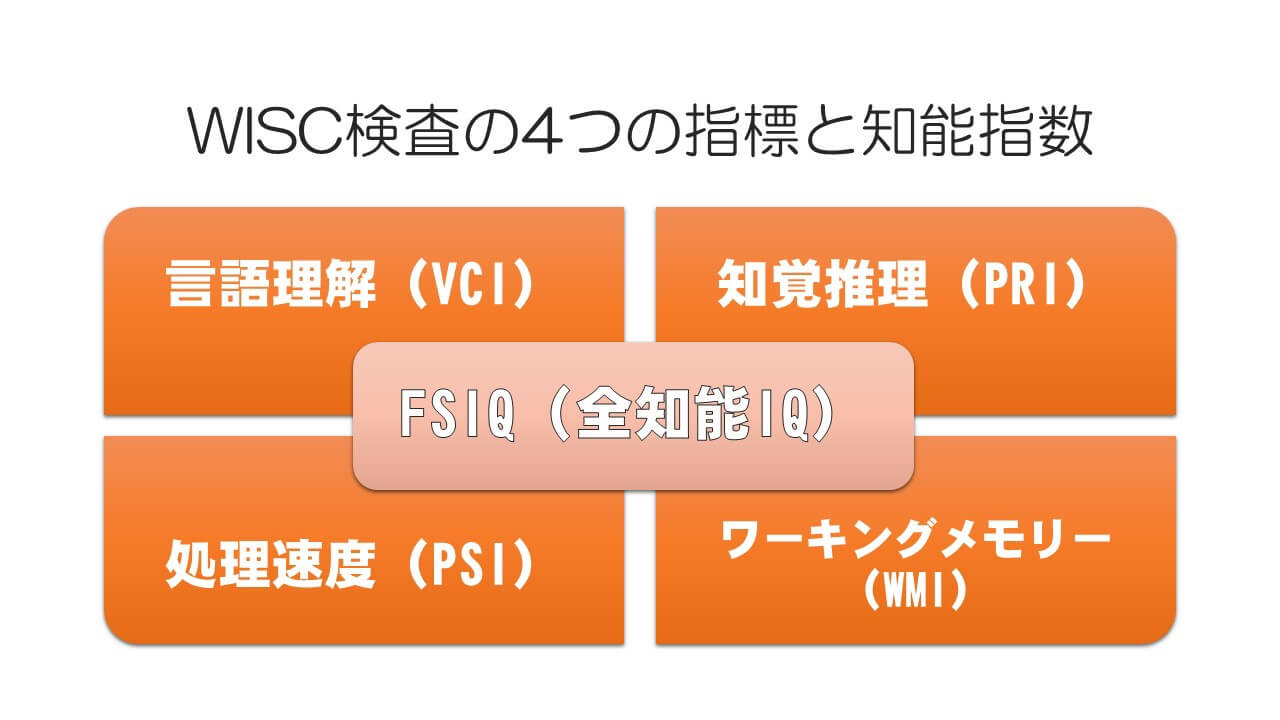

具体的には、「言語理解」「知覚推理」「処理速度」「ワーキングメモリー」の4つの指標とFSIQ(全検査IQ)が数値化されます。これらの数字の凸凹によって、お子さまの特性を分析することができます。

以下では、それぞれの指標の意味とその数値が低い場合の困難、想定される支援策についてご紹介します。これから検査を受ける方や、検査結果をご自身で分析してみたい方の参考になれば幸いです。

言語理解指標(VCI)

言語理解指標(VCI)は、言葉による理解力・推理力・思考力に関する指標です。言葉でコミュニケーションする力や、そこから推論するための力がこれに該当します。

「物の名前や言葉を理解しているか」といった検査内容になるので、本の読み聞かせであったり、日常で物の名前を教えたりすることで、後天的に伸ばすこともある程度可能である能力と言えるかもしれません。

困難と支援策

言語理解(VCI)が低いお子さまは、言葉を理解することや言葉で表現すること、あるいは言葉を使って考えることが苦手といえます。

支援策としては、指示が伝わったかどうかをこまめに確認する、指示はできるだけ短くシンプルに行うなどのフォローが考えられます。

学習面での困難例は以下のとおりです。

- 「これ」「それ」「あれ」といった指示語の理解が難しい

- ことばを間違った意味で使う

- 文法が不正確な言い回しをする

- 音読していても内容がわかっていない

- 作文の内容が乏しい

- 時間の概念が言葉で表現できない、理解が難しい

また、生活面での困難例は以下のとおりです。

- 指示がわからず集団行動ができない

- 日時や場所などの理解・表現が不十分で、トラブルにつながる

- 事実や感情が言葉で説明できず、誤解されやすい

- 会話に参加しづらい

このような困難例に対する支援策は以下のとおりです。

知覚推理指標(PRI)

知覚推理(PRI)は、視覚的な情報を把握し推理する力や、視覚から得た情報にあわせて体を動かす力に関する指標です。新しく得た情報への対応力や、新しい課題が生じたときの解決力にも影響すると考えられています。

目で見た情報の理解を中心とした検査で測定し、回答は実際に手を動かして行います。視覚的な情報を適切に処理し、それに合わせて身体を動かせているかを確認するためです。図面を描いたり理解したりすること、あるいは地図を読むのが得意な人は、知覚推理指標が高いと考えられます。

困難と支援策

知覚推理指標が低い人は、絵や図から情報を読み取ることが難しかったり、見通しを立てるのが難しかったりします。また、ジェスチャーなどの動作で表現することも苦手な場合があります。

そのため、絵や図から不要な要素を取り除きシンプルなものにする、目的や作業手順をわかりやすく示すなどの工夫が支援につながります。

学習面での困難例には、

- 量を比べるのが難しい

- 形を判別したり、組み合わせで構成したりするのが苦手

- 図形や展開図、見取り図を描くのが苦手

- 表やグラフにまとめるのが苦手

といったものが挙げられます。

また、生活面での困難例は、

- 場の状況や相手の表情が読み取れず、その場に合った行動がとれない

- 場所や方角を間違え、トラブルにつながる

- 整理整頓が苦手

といったものが挙げられます。

このような困難例に対する支援策は以下のとおりです。

処理速度指標(PSI)

処理速度指標(PSI)は、視覚で得た情報を処理する速さに関する指標です。マイペースで切り替えが苦手なお子さまは、この指標得点が低くなる場合があります。

決められた物事をどれくらい早く処理できるかを測定する検査であり、ルーチンワークや事務的な作業をどんどんこなせる人は、この指標得点が高い人といえるでしょう。

困難と支援策

目で見た情報を素早く処理したり、それに基づいて作業を時間内に終わらせたりすることが苦手です。そのため、作業時間を調整する、作業を区切りこまめに休憩を取るなど、集中力をコントロールできる環境を整えてあげることが支援のポイントになります。

また、言語理解指標(VCI)と知覚推理指標(PRI)の得点間に差異がみられる場合は「強み」で「弱み」を補うこともできます。例えば、「言語情報の処理は苦手だけれど、視覚情報の処理は得意」といった場合は、言葉での指示ではなく、イラストを用いて指示するなどの工夫が効果的です。

学習面での困難例には、

- 書いたり、音読したりするのが遅い

- 文字を書き写すのが苦手

- 書く時の姿勢や筆記用具の使い方がぎこちない

- 形の似ている漢字を読み間違える

- 計算が遅い

- +-×÷などの演算記号の理解が苦手

といったことが挙げられます。

生活面での困難例には、

- 必要な物がすぐに見つけられない

- 授業の準備が間に合わない

- 板書を写すのが遅い

- 時間内に課題が終わらない

- ペースがゆっくりしていて、同学年集団の遊びについていけない

といったことが挙げられます。

このような困難例に対し、支援策は以下のとおりです。

ワーキングメモリー指標(WMI)

ワーキングメモリー指標(WMI)とは、情報を一時的に記憶しながら処理する能力に関する指標です。ワーキングメモリーは、読み書き・計算などの学習能力や集中力に大きく関わる脳の機能であるとされています。

ワーキングメモリー指標は、複数の情報を同時に処理したり、順序立てて処理したりする能力を測定することで算出されます。

「材料を切る→火を通す→味を付ける」といった手順の処理が必要となる料理のような作業が得意な人や、学校の先生の指示を理解する力や板書をする力が高いお子さまは、ワーキングメモリーが高いといえます。

困難と支援策

ワーキングメモリーが低いと、特定の物事に集中することが難しかったり、耳から聞いた会話や指示を一時的に記憶しながら処理したりすることに困難が生じることがあります。

また、ワーキングメモリーは読み書き・計算などの能力にも関わりがあると言われており、学校での勉強に困難が生じる場合もあります。

そのため、

「話すときは簡潔にまとめる」

「口頭だけでなく資料やメモを使いながら話す」

「話し手に注意を向けてから話す」

といった工夫が支援につながります。

読み書きや計算については、「文章の概要を図で説明する」「計算の過程をリスト化して、それを見ながら計算を行う(計算手順の可視化)」といった工夫が考えられます。

学習面での困難例には、

- 聞き間違いがある

- 聞いたことをすぐに忘れる

- 少しの雑音でも注意がそれてしまう

- 「っ」や「ゃ・ゅ・ょ」などの特殊音を書き間違える

- ひらがなやカタカナで書けない文字がある

- 簡単な暗算ができない

- 九九の暗唱が苦手

といったものが挙げられます。

また、生活面での困難例には、

- じっとしていられない

- 遊びやゲームをやめられない

- 約束を忘れてしまいトラブルにつながる

- 話を最後まで集中して聞けない

といったものが挙げられます。

このような困難例に対し、支援策は以下のとおりです。

なお、言語理解やワーキングメモリーのスコアが低い場合、文章表現や作文が極端に苦手になるお子さまもいます。

詳しくは、こちらの関連記事(→【発達障害】文章が書けない子の特徴と対処法)をご覧ください。

FSIQ(全検査IQ)

FSIQとは、これまで解説してきた「言語理解」「知覚推理」「処理速度」「ワーキングメモリー」の4つの指標の合計点を合わせたものから得られる得点です。

つまり、全体的な認知能力を表しており、お子さまの発達がどの程度の水準に位置するのかを知ることができます。

WISC-IV知能検査においては、各数値とFSIQの平均が100、標準偏差が15となるように設定されています。したがって、FSIQが85~115の範囲であれば平均的な知能であると言えます。

FSIQが85未満の場合は知的能力が平均よりも下回ると見なされ、FSIQが70~85の場合は境界域(※)、69以下の場合は知的障害に該当します。

※境界域…知的障害には該当しないが、境界線上にある状態。いわゆるグレーゾーンのこと。

- IQ70未満…知的障害に該当〔2.2%〕

- IQ70~80…境界知能(知的障害とのグレーゾーン)〔5.8%〕

- IQ81~89…平均を下回る〔14%〕

- IQ90~109…平均〔47%〕

- IQ110~119…平均を上回る〔15%〕

- IQ120~129…優れている〔6.4%〕

- IQ130以上…非常に優れている(ギフテッド)〔2.7%〕

FSIQが115を上回る場合は平均よりも高い知能を持っていると言えます。特にIQ130以上の場合は「ギフテッド」と呼ばれ、非常に高い知能の持ち主であると見なされます。

ただし、ギフテッドであるからといって日常生活で困りごとが無いとは限りません。特に、4つの指標のうち「ワーキングメモリー」や「処理速度」が低い場合は、日常生活を送る上で様々な困難が生じることがあります。

また、学校の勉強が簡単過ぎてつまらないと感じたり、自分の興味があること以外に打ち込めなかったりと、FSIQが高いお子さまであっても学校の成績が伸び悩んだり、学校に馴染めず不登校になったりするケースがあります。

ギフテッドの方に特有の困りごとについては、こちらの記事(→ギフテッドなのに勉強が苦手?高IQでも学校の成績が悪い場合に親がすべきこと)で詳しく解説していますので、ご関心のある方はご一読ください。

なお、知能指数(IQ)については、WISC-IV検査以外にも「田中ビネー式知能検査」「K-ABC」などで測定することができます。

田中ビネー式知能検査は、年齢ごとに異なる問題が設定されており(年齢級)、お子さまの実年齢に対応した偏差IQ(DIQ)を測ることができます。

ほかにも、K-ABCは基礎学力を計る学習習得度の評価を取り入れている点が大きな特徴となっています。学習支援や就学形態を検討する際にも有用であるため、支援の方針を検討する際の参考としてK-ABCを実施している教育委員会もあります。

お子さまの特性に合わせたサポートを受けませんか?

発達障害専門のプロ家庭教師メガジュンでは、一人ひとりのお子さまに合わせた学習・生活支援を行っています。

発達障害のお子さまのことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

WISC-IV(ウィスク)知能検査結果の見方と平均点|FSIQと4つの指標

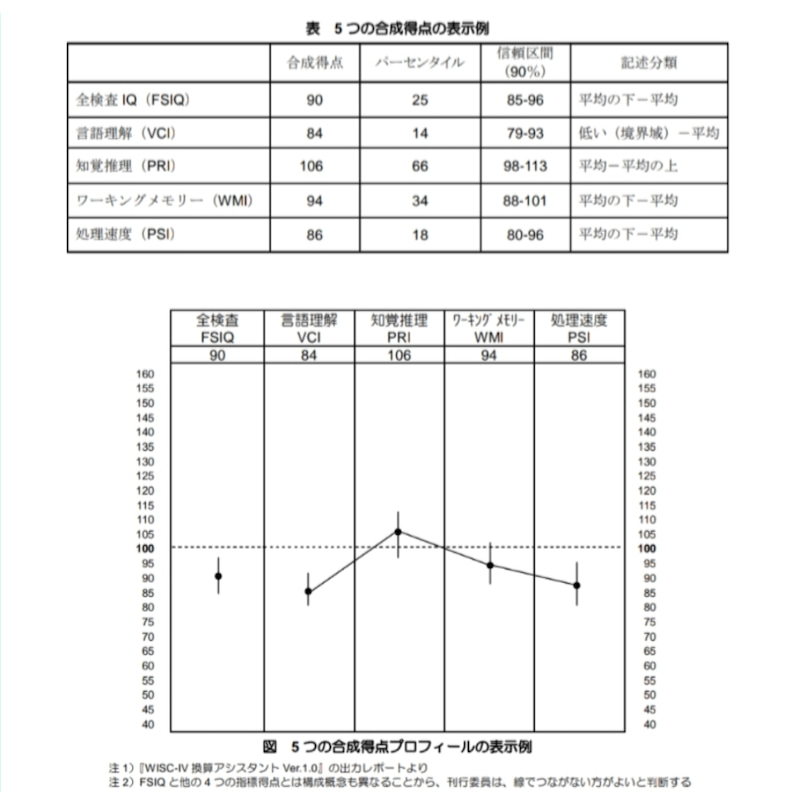

ここまで、WISC-IV知能検査のそれぞれの指標が何を表しているのかについて詳しく解説してきました。それらを踏まえて、この章では実際の検査結果の見方をご紹介します。

評価点(得点)

検査で得られた純粋な点数のことです。

合成得点

評価点の平均を100とし、その上下のばらつき(偏差)を割り出したものです。WISC-IV知能検査の結果を見る際は、この「合成得点」に注目します。

WISC-IV知能検査では4つの指標ごとの合成得点を測ることができます。合成得点は平均が100、標準偏差が15となるように作られているため、小学生でも中学生でも、平均は「100」ということになります。また、標準偏差が15であることから、85~115の間に約68%の人が入ります。

大まかに言えば「100を超えていれば平均以上、それ以下であれば平均以下」ということになりますが、信頼区間やパーセンタイルといった要素もありますので、WISC-IV知能検査の結果を見る際には「記述分類」を参考にすると良いでしょう。

- 130以上:非常に高い

- 120~129:高い

- 110~119:平均の上

- 90~109:平均

- 80~89:平均の下

- 70~79:低い(境界域)

- 69以下:非常に低い

ちなみに、旧来の知能テスト(田中ビネー式検査など)では、こうした平均からの偏差ではなく、「その子の精神年齢と実際の年齢の比率」がIQとして定義されています。

精神年齢とは「精神の発達が何歳相応であるか」を表す指標であり、これが実際の年齢からどれくらい離れているかをIQとして測るという仕組みになっています。

実際の計算式は、「精神年齢÷本人の年齢×100=知能指数(IQ)」となります。

3歳4か月(40か月)の子の精神年齢が2歳6か月(30か月)相応の場合

→30÷40×100=75

この旧来の知能テストにおけるIQ(ここでは便宜上、「旧来のIQ」と呼称します)は、平均からの遠さ(偏差)を測るものではありません。また、年齢によって平均値にもばらつきがあり、2歳0か月の平均IQは101、5歳0か月の平均IQは119となります。

そのため、旧来のIQを測っただけでは「同じ年齢の集団と比べてどのくらいの位置にいるのか」について厳密に知ることはできず、「IQ100以上であれば、知的な発達の遅れは無いものと考えられる」という便宜上の目安のみを示すものになっています。

というのも、ビネー式検査は元々、学習面に問題のある子どもを選別することを目的に作られた検査であり、その子がどんな特性を持っているかや、平均と比べてどれくらい差があるかを厳密に測ることを想定したものではありません。

一方、WISC-IV知能検査で測ることのできるFSIQは平均からの偏差を測ることができるため、その子の困りごとの大きさや支援の必要度合いを数値によってある程度測ることができます。

このように、平均からの偏差によって表される知能指数のことを「DIQ(Deviation Intelligence Quotient)」と呼びます。

また、WISC-IV知能検査では4つの指標も偏差で表されているため、お子さまがどんな特性を持っているのかについても詳しく知ることができます。

近年においては、知能検査は知的な遅れの有無を発見するだけでなく、その人の特性に応じた支援方法を見つけるために実施するものという認識が一般的になりました。

そのため、最新の田中ビネー式(第4版)では、14歳以上においてはDIQが測れるようになり、13歳以下においても旧来のIQからDIQを算出するための換算表がマニュアルに添付されるようになっています。

パーセンタイル

その検査項目について、100人のうち下から何番目かを示しています。数字が小さいほど水準が低く、大きいほど水準が高いということになります。

例えば、パーセンタイルが「23」の場合、100人中下から23番目、78位の結果ということになります。

信頼区間

数値の信頼度と、そこから推定される数値の幅を示しています。

「FSIQ=118|90%信頼区間|FSIQ=112〜122」とあった場合、「今回測ったFSIQは118だったが、信頼度は90%で、112〜122の間に位置すると推定される」ということになります。

WISC-IV(ウィスク)知能検査結果から見る発達障害の傾向|FSIQと4つの指標

この章では、WISC-IV知能検査の結果と発達障害の関係について詳しく解説していきます。

指標間の差が大きい(ディスクレパンシー)と発達障害なのか?

各指標の合成得点の差が大きいと、発達障害の可能性が高くなると言われています。各指標の差が概ね15以上ある場合は、指標間の差が大きいとされ、発達障害の傾向について他の観点からも詳しく診ていくことになります。

なお、この指標間の差のことは「ディスクレパンシー」と呼ばれ、所見欄にも「ディスクレパンシーがある」と記載されることがあります。

ディスクレパンシーは4つの指標の間だけではなく、下位検査項目の得点差においても重要です。例えば、同じ知覚推理の下位検査であっても、積み木はできるけれど行列の推理は苦手である場合などは、そのお子さまの特性が強く表れていると考えられ、特性の見極めに役立ちます。

ただし、ディスクレパンシーがあるからといって、必ずしも発達障害であるというわけではありません。というのも、ディスクレパンシーは全検査IQ(FSIQ)が高いほど大きくなる傾向にあります。

全検査IQ130以上のギフテッドの方でディスクレパンシーが15以上あるというケースはよくありますので、ディスクレパンシーがある=発達障害というわけではない点には注意しましょう。

指標間の差が大きかったとしても、困りごとが大きくない場合は発達障害と診断されないケースもありますし、逆に指標間の差が小さくても、日常生活における困りごとが大きい場合は発達障害と診断されることもあります。

WISC-IV検査は非常に有効な知能検査ではありますが、それだけで発達障害を診断することはできません。WISC-IV検査の結果は、お子さまの特性を明らかにするための指針であり、あくまで参考であることを念頭におきましょう。

発達障害の診断については、日常生活の過ごし方や学校での困りごとなどを総合的に見て、専門医が判断するものになります。

以下では、ADHD、ASD(アスペルガー)、LD(学習障害)などの発達障害に多く見られるWISC-IV知能検査の結果の傾向をお示ししていますが、あくまで一例であり、必ずしも全ての方に当てはまるわけではない点については十分ご留意ください。

ADHD(注意欠如多動性)

ADHDの場合は、処理速度指標の数値が低くなる傾向にあります。

原因としては、ADHDの特性である多動性や衝動性により、注意力やモチベーションの持続が難しくなるためと考えられています。指示や会話を聞き漏らしたり、重要な内容を忘れてしまったりすることがあるため、ワーキングメモリーも低くなる場合があります。

ADHDの性質やADHDの方におすすめの勉強法については、以下の記事などで詳しく解説していますので、ご関心のある方は併せてご覧ください。

ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)

ADHDと同じく、ASDの方も処理速度指標の数値が低くなる傾向にあります。

ADHDと同様、多動性や衝動性により注意力やモチベーションの持続が難しいことが影響しているほか、「マイペースで作業が遅い」「不器用で書くのが苦手」といったことも原因と考えられます。

ですが、パターンが決まっている問題が得意なお子さまの場合、逆に処理速度指標の数値が高くなる場合があります。

また、図形の問題が得意なお子さまが知覚推理で高数値を示したり、記憶や算数が得意なお子さまがワーキングメモリーで高数値を示したりすることもあります。

ASDのお子さまの支援方法やおすすめの勉強法については、以下の記事などで詳しく解説していますので、ご関心のある方は併せてご覧ください。

LD(学習障害)

LDのお子さまのうち、読むことに困難がある場合は、ワーキングメモリー指標が低くなる傾向にあります。

読むことが困難なお子さまは、耳で聞いた言葉を処理する力が弱い傾向にあり、このことがワーキングメモリーの低さに影響していると考えられます。

また、書くことに困難があるお子さまは、処理速度指標が低い数値になる傾向にあります。処理速度指標の検査には筆記能力を測る要素があるため、この数値が低くなると考えられます。

計算することに困難があるお子さまは、ワーキングメモリーが低くなる傾向にあります。ワーキングメモリー指標の検査には、算数の問題が含まれるためと考えられます。

LDの詳しい特性や支援方法については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧いただければと思います。

知的障害や発達障害の診断を受けたら|FSIQと4つの指標

FSIQが4つの指標の総合点であることは、先にご紹介したとおりです。FSIQは、お子さまの全体的な発達の水準がどの程度かを表していて、一般的には以下のように区分されます。

- IQ70未満…知的障害に該当〔2.2%〕

- IQ70~80…境界知能(知的障害とのグレーゾーン)〔5.8%〕

- IQ81~89…平均を下回る〔14%〕

- IQ90~109…平均〔47%〕

- IQ110~119…平均を上回る〔15%〕

- IQ120~129…優れている〔6.4%〕

- IQ130以上…非常に優れている(ギフテッド)〔2.7%〕

FSIQが69以下の場合は知的障害に該当するため、療育手帳が取得でき、様々な援助措置(公的サービス)の対象となる可能性があります。

療育手帳の取得方法は自治体によって異なりますので、地域の公的機関(市役所や保健センター)に問い合わせてみましょう。

また、発達障害と診断された場合は、精神障害者保健福祉手帳を取得できるケースがあります。こちらも自治体によって取得方法が異なりますので、市役所や保健センターに問い合わせると良いでしょう。(参考:障害者手帳について|厚生労働省)

ギフテッドと発達障害|FSIQと4つの指標

ギフテッドとは、同世代の子どもと比べて突出した才能を持っていたり、並はずれた成果を出せたりする子どものことを指します。

ギフテッドの知能指数

アメリカの研究によると、ギフテッドの子どものWISC-IV知能検査の平均的な数値は、

とされています。

また、一般的にはIQ130以上がギフテッドとされ、人口の約2%が該当するとされています。ただし、知的な能力以外(芸術や音楽、運動など)の才能を持つ人も含めてギフテッドであると定義する場合もあります。

詳しくはこちらの記事(→ギフテッドの子ども(小学生・中学生)の特徴とは?才能や発達障害との違いを解説)で解説していますので、ご関心のある方は併せてご覧ください。

英才型と2E型

ギフテッドには、英才型と2E型の2種類があると言われています。

このうち2E型は「twice-exceptional(二重に例外)」という意味で、ギフテッドと発達障害の両方の特性を併せ持つ場合(※)を指します。

※発達障害以外のハンデキャップ(障害や疾患など)とギフテッドの特性を併せ持つ場合を含めて「2E型ギフテッド」と呼ぶ場合もあります。

2E型ギフテッドは、苦手なことやマイナス面の印象が強く、本人も周りもその才能に気づいていない場合があります。

発達障害であれば必ずしもギフテッドであるというわけではありませんが、発達障害も2E型ギフテッドも「発達に凸凹がある」という点では同じです。

発達障害のマイナス面ばかりを見るのではなく、強みを生かすことが、お子さま自身のより良い人生につながります。

お子さま一人ひとりの能力を最大限に生かすためには、日本の学校教育でありがちな「みんなと同じで画一的」な教育にこだわるのではなく、個々に合わせた教育や接し方、サポートが必要です。

日本のギフテッド教育は、諸外国に比べて遅れを取っていると言われてきましたが、近年では文部科学省がギフテッド教育に関する有識者会議を開催するなど、我が国でも公教育においてギフテッド教育を取り入れようという機運が高まってきました。

ギフテッド教育に関心のある方は、ぜひこうした国の動きについても注目していただければと思います。(参考:特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議|文部科学省)

また、2E型ギフテッドやギフテッドと発達障害の違いについては、こちらの記事(→ギフテッドのお子さまの特徴と接し方|発達障害との違いや困りごとの対策について)で詳しくご紹介していますので、併せてご覧いただければと思います。

プロ家庭教師メガジュンでは、ギフテッドや発達障害のお子さまに専門特化した学習指導を行っています。

「学校に馴染めない」「勉強に集中できない」「学力に伸び悩んでいる」といったお悩みをお持ちのギフテッド・発達障害のお子さまは、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでご相談ください。

加えて、プロ家庭教師メガジュンの代表は現役のキャリアアドバイザーでもありますので、受験や進学だけでなく、その先の人生全体を見据えたアドバイスが可能です。

勉強だけでなく、お子さまの将来を見据えたサポートを求めておられる方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンにお問合せいただければと思います。

WISC-IV知能検査の活かし方(凸口口凹型)|実際のサポート事例から

この章では、WISC-IV知能検査の結果を活かした学習面・生活面でのサポートについて、メガジュンでの実際の指導事例を紹介します。

小学3年生のAさんは、WISC-IV知能検査で

「言語理解指標(VCI)」が高く

「ワーキングメモリー指標(WMI)」が低い

という結果が出ました。実際に、Aさんは言葉を使っての理解力や表現力が優れている一方で、一度に複数の情報を記憶して処理することが苦手な傾向が見られました。

この特性を踏まえ、日常生活や学校生活でどのようなサポートを行ったかを詳しく解説します。

WISC-IV知能検査の活かし方①学校生活における支援

Aさんは、国語の授業や言葉を使った学びに強みがあり、文章を読む力や語彙の豊富さが先生からも評価されていました。

一方で、算数の授業では数式や計算の途中で数値を忘れてしまうことがあり、「途中で考え方がわからなくなってしまった」と話す場面も見られました。

また、単純な計算ミスも多く、「自分は算数が苦手だ」という意識も強くなってしまっていました。

そこで、一つ一つの計算手順を漏れなく紙に書き出す方法を取り入れました。

例えば、「8+6+3」を計算する場合、暗算をせずにそれぞれの合計を一段ずつ記録することで、途中で数値を忘れたり飛ばしたりすることが少なくなりました。

また、計算の過程を図やマークを使って可視化することで、Aさんのワーキングメモリーの負担を軽減することができ、計算のミスが減少しました。

WISC-IV知能検査の活かし方②日常生活でのサポート

Aさんは、学校の宿題や朝の支度に時間がかかってしまうことがありました。

準備をしている途中で、「今何をしなければいけないんだっけ?」と混乱してしまい、やるべきことが最後まで完了しないことがよくありました。

そこで、講師と保護者さまが協力し、Aさんに「やることリスト」を視覚的に提示することにしました。

例えば、朝の支度では「①顔を洗う」「②朝ごはんを食べる」「③ランドセルを準備する」といった手順を、シンプルなイラストと共にリスト化し、部屋に貼り出しました。

Aさんは自分でリストを確認しながら1つずつ進めることで、「次は何をするのか」という不安が減り、支度がスムーズにできるようになりました。

WISC-IV知能検査の活かし方③長い指示や複数の情報を管理する工夫

Aさんは「言語理解指標(VCI)」が高いため、口頭での指示に対する理解は比較的スムーズでした。

ですが、一度に複数の指示が重なると混乱してしまうことがありました。

そこで、メガジュンの授業では、複雑な指示を与える際には短いフレーズに分けて伝える工夫を取り入れました。

例えば、「このプリントを解いて、答えはノートに書いて、できたら自分で丸付けをするから回答を先生にもらうようにしてください」という場合、

- プリントには回答欄を設けない

- ノートに答えを書くことを強調する

- 解き終わった時点で「丸付けは自分でするよ」と伝える

のように、1つずつ順番に伝えることでAさんはスムーズに行動できるようになりました。

また、学校の授業でも同様に、短い指示に分割して伝えてもらうようにお願いしました。

クラスの中には、Aさんのように一度に複数の情報を処理するのが苦手な子が他にもいたため、担任の先生も快く承諾してくれました。

WISC-IV検査の活かし方④ワーキングメモリーの負担を減らす工夫

Aさんは、授業や課題の途中で注意が逸れてしまうことが多く、集中力を維持するのが難しい面がありました。これを補うため、要点を絞ったメモや図を積極的に取り入れることにしました。

例えば、国語の文章問題では、本文を読んでいる途中で内容を忘れないよう、キーワードを手書きでメモしながら読み進める方法を提案しました。

また、自宅での学習の際には保護者さまにも協力をいただき、キッチンタイマーを使って短い時間での集中を促し、こまめな休憩を入れるようにしました。

短時間で集中して取り組む環境を整えることで、Aさんの疲労感や忘れが減り、宿題も無理なく終えられるようになりました。

このように、AさんのWISC-IV検査の結果から見えた特性を踏まえたサポートを行うことで、強みを生かしながらも弱点を補い、日常生活や学習面での安心感や自信を育むことができました。

検査結果がAさんの個性に合った支援を行うための重要な手がかりとなり、Aさんの学びや生活をより良いものにする一助となった事例であると言えます。

特性に合わせた学習サポートをお探しの方へ

WISC-IV知能検査の結果を活かしながら、お子さまの特性に合わせた最適な学習方法を見つけませんか?

お子さまの発達障害のことでお悩みの方は、ぜひ一度、発達障害専門のプロ家庭教師メガジュンの個別指導をご検討ください。

【まとめ】WISC(ウィスク)-Ⅳ知能検査と発達障害の診断について|FSIQと4つの指標

この記事ではWISC-IV知能検査をメインテーマとしつつも、検査結果からわかる困りごとやその支援策など、幅広く解説してきました。改めてポイントをお伝えすると、以下のとおりです。

- 発達障害の診断に最も多く使われるのがWISC-IV知能検査

- 病院や市町村の教育支援センター、大学や民間施設で受検できる

- WISC-IV知能検査だけで発達障害の診断ができるわけではない

- WISC-IV知能検査では「言語理解」「知覚推理」「処理速度」「ワーキングメモリー」の4つの指標とIQ(知能指数)が数値化できる

- 検査結果を分析することで、お子さまに適した支援方法がわかる

- 知的障害や発達障害と診断されると、各種手帳や援助措置を受けられる場合がある

- マイナスな面ばかりではなく、強みを生かす視点が重要

WISC-IV知能検査については、その結果に一喜一憂するのではなく、強みを生かす視点でお子さまを支えていくことが大切です。

私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたりギフテッドや発達障害のお子さまを専門とした学習指導を行ってきました。

勉強のサポートはもちろんのこと、生活上の困りごとのご相談なども含め、幅広く支援を行っています。

経験豊富な講師たちがお子さまをしっかりサポートしてまいりますので、ギフテッドや発達障害のお子さまのことでお悩みの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。

また、授業や面談はオンラインでも承っています。これまで全国各地からご利用いただいてきたほか、海外にお住まいの方や帰国子女の方からもご利用いただき、ご好評の声をいただいてきました。

オンラインで授業が受けられるか不安なお子さまでも、初回のご相談や体験授業は無料でお試しいただけますのでお気軽にご相談ください。

1人でも多くのお子さまが、個性を生かしながら社会で活躍していけるよう、一同全力でサポートしてまいります。

最後までお読みいただきありがとうございました。