ADHDの中学生の特徴とは?勉強や学校生活で気を付けるポイントを紹介

・ADHDと診断を受けたけれど、中学校でもサポートを受けられるか心配

・小学校と中学校で気を付けるべきことに違いはある?

ADHDの診断を受けた中学生のお子さまで、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

ADHDの特性は「集中できない」「落ち着きがない」といったものですので、小学生の頃は周りの子どもたちとの違いがあまり目立たず、少し落ち着きのない子といった程度の認識かもしれません。

(ただし、小学生段階でもADHDの特性が強い場合は、みんなと一緒に教室で授業を受けるほか、通級指導や療育などによって特性をフォローし、困りごとを少なくするための支援を受けることになります。)

中学生になり周りの子どもたちが年相応に落ち着いてくると、集中力の低さや行動の衝動性が目立ち、勉強や学校生活についていけなくなるケースがあります。

私は、発達障害専門のプロ家庭教師として活動し、これまで累計1500人以上を見てきましたが、中学校進学を機に勉強や学校生活に悩みを抱えることになったお子さまは多くいらっしゃいました。

小学校から中学校へ進学すると、周りの環境はがらりと変わります。

小学校では理解ある先生がいたり、手厚いフォローが受けられていたりしても、中学校でも同じように配慮してもらえるか心配…といった保護者さまもいらっしゃるのではないでしょうか?

あるいは、中学校に上がった途端に成績が下がってしまい「もしかしてADHDのせいかも?」とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

そこで、この記事ではADHDの中学生のお子さまが直面しがちな困りごとを紹介するとともに、その解決方法について詳しくご紹介していきます。

・ADHDの中学生の学校生活での困りごととその解決方法は?

・ADHDで勉強が苦手だけれど、高校進学できる?

こういったお悩みにお答えする内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

発達障害専門のプロ家庭教師・キャリアアドバイザー

妻鹿潤

・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル

・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中

▼目次

ADHD(注意欠如・多動症)とは

この章では、ADHD(注意欠如・多動症)の定義や概要について説明していきます。

ADHDについて既に十分な知識をお持ちの方は、「2.ADHDの中学生の困りごと」までお進みください。

ADHD(注意欠如・多動症)の中学生の行動例

ADHD(注意欠如・多動症、attention deficit hyperactivity disorder)の特性とは、その名称にもあるとおり「集中できない」「落ち着きがない」といったものになります。

・注意欠如…集中するのが苦手/注意散漫である

・多動性…落ち着きがない/衝動的に行動してしまう

こういった特性が原因で、勉強や集団生活での困りごとを抱えてしまうことがあります。

ADHDは発達障害の一つであり、生まれ持った脳の性質によるものと考えられています。病気のように治すことはできませんが、子どものうちから特性をきちんと把握し、困りごととその対処方法を把握することで、ADHDと上手く付き合っていくことができます。

生まれつきの脳の特性であるにも関わらず、「本人の努力不足」「わがままを言っているだけ」と周りが𠮟責してしまうと、お子さまの心はとても深く傷つきます。

本人がちゃんとしようといくら思っていても、どうしても上手くできない場合があるため、怒ったり出来るまでやらせたりするのではなく、「どんな工夫ができるか」「どうしてもやらなければならないことか」を周りの大人が一緒に考え、支えていくことが必要です。

・授業に集中できず、他のことを考えてしまう

・じっとしているのが苦手で落ち着きが無い

・勉強や宿題をしていても、いつの間にか違うことをしている

・忘れ物や失くし物、落とし物が多い

・片付けや整理整頓が苦手

・おしゃべりに熱中するとやめられない

・考えるよりも先に行動してしまうことがある

・ついついルールや約束を破ってしまう

・ケアレスミスがとても多い

ADHD(注意欠如・多動症)の中学生の特性

「集中できない」「落ち着きがない」「衝動性がある」といったADHDの特性は、頭の中の交通整理ができていない状態とも言えます。

定型発達の方は、「今、集中すべきこと」と「気にしなくても良いこと」を無意識に頭の中で整理していますが、ADHDの方はその整理が上手くいかず、いろいろなことがいっぺんに気になり行動してしまうという状態です。

この特性自体は生まれつきのものであり、変えることはできません。

「なんでできないの」と責めることは解決につながらず、お子さまの心を傷つけてしまいます。できないことを指摘するのではなく、どういった工夫ができるか、お子さまと一緒に考えていくことが大切です。

また、ADHDのお子さまは、好きなことには思いっきり集中できる特性を持っていることがあります。

定型発達の人であれば、いくら好きなことに熱中していても、「そろそろ寝る時間かな」などと衝動を制御できますが、ADHDの方は文字通り“寝食を忘れて”熱中することが可能です。

これは、定型発達とADHDの集中の仕方の違いによるものです。

・定型発達の集中…長くて浅い集中。すぐに集中でき、解除もできる。

・ADHDの集中…限定的で深い集中。集中したり、解除したりするのに時間がかかる。

寝食を忘れて熱中してしまう状態は「過集中」と呼ばれます。

もちろん、健康上良くなかったり、ゲームなどに依存してしまったりというデメリットはありますが、好きなことを極めることで専門性を身に着け、社会で活躍されているADHDの方もたくさんいらっしゃいます。

ADHDのお子さまはどうしても不得意なことが目立つため、困りごとを何とかしようと周りの大人も考えてしまいがちです。

ですが、ADHDならではの強みがある場合もありますので、困りごとをフォローするのはもちろん、良いところを褒めて伸ばすこともとても大切です。

ADHD(注意欠如・多動症)の中学生の6つの困りごと

小学校から中学校に進学すると、周りの環境はがらりと変わります。

定型発達のお子さまでも、環境の変化についていけず、成績が落ちてしまったり、心がしんどくなったりするお子さまがいらっしゃいます。

ADHDのお子さまも同様に、環境の変化にストレスを感じることがありますし、ADHDの特性による困りごとも、小学生のころと比べて大きくなってしまうケースがあります。

この章では、ADHDのお子さまが中学進学をきっかけに抱えることが多い困りごとについて、具体的に紹介していきます。

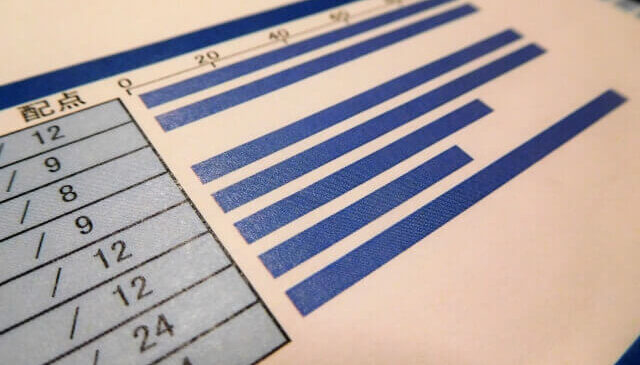

定期テストの存在

中学校では小学校よりも勉強の難易度が上がるほか、小学校では無かった「定期テスト」が始まります。

公立小学校のテストは単元ごとに実施され、ほとんどのお子さまが80点以上を取れる難易度のものばかりです。

一方、中学校の定期テストは中間と期末の時期に一斉に行われ、範囲も非常に広くなります。平均点が60点未満となるような難易度の高いテストもあるほか、平均点が公表されることで「自分は普通以下なんだ…」とショックを受けてしまうお子さまもいらっしゃいます。

小学校までは「みんなが高得点」の状態ですので、勉強に対して劣等感を持つことはほぼありませんが、中学校に上がったことで勉強への苦手意識や劣等感が芽生えるケースは多くあります。

こういった状況から、勉強や進学を意識する生徒も増え始めます。

中学1年生の1学期の中間テストを機に塾へ通い始める生徒さんは非常に多く、小学校に比べて明らかに「勉強への意識」が変わってきます。

小学校では勉強が嫌いではない、自分は勉強ができる方だと思っていたお子さまが、中学校で勉強の壁にぶち当たって自信を無くしてしまうケースのほか、ADHDのお子さまはそもそもじっと座って授業を聞いているのが苦痛、集中できないといった困りごとを併せ持っています。

勉強への苦手意識が募り、やがて学校への行き渋りや不登校になってしまうケースもあります。

お子さまの成績を気にする保護者さまは多いと思いますが、お子さまの勉強へ向かう気持ちやプレッシャーなども同時に気にかけることが必要です。

部活動の負担

中学校に進学すると、部活動が本格的に始まります。

運動系の部活で強豪校であれば、かなりの時間を部活に費やすことになるでしょう。また、強豪校でなくても部活に力を入れている学校は多く、放課後のほとんどの時間は部活に捧げることになります。

体力を付けたり、人間関係を学んだりと、部活に入ることのメリットはもちろんあるものの、時間的な拘束や体力の消耗といった面では、かなりのコストもかかります。

遅くまで部活をして体力を使い果たし、家に帰ったらご飯を食べて寝るだけ…土日も練習や試合がたくさん、といった生活を送っている中学生もたくさんいます。

本人が納得して楽しんでいる分には問題ありませんが、あまりにも体力の消耗が激しく勉強に支障があったり、塾にも通っていて睡眠時間を削らざるを得ないなど健康上の問題がある場合は、部活の負担を減らすことも検討する必要があります。

ADHDのお子さまの場合は、極端にのめり込むか、それとも飽きてしまい続かないかのどちらかのパターンが多いかと思います。「部活を辞めるなんて根性が無い」と感じる先生や保護者さまもいらっしゃるかもしれませんが、本人が楽しく健康的に取り組めることが何より大切です。

「部活=運動部」といった思い込みを捨てて文科系の部活に入ってみたり、学校外の習い事やサークル活動に打ち込むのも選択肢になりますので、部活が過度な負担になっている場合は検討してみると良いでしょう。

先生が科目ごとに変わる(教科担任制)

小学校では、どの教科も担任の先生が授業をしてくれます。

ずっとそのクラスを見ていてくれるため、クラスの状況や一人一人の様子をきめ細かに把握することができます。

一方、中学校では教科ごとに先生が変わります。

担任の先生が一日中自分のクラスの様子を見ているわけではないので、目が行き届く度合いは、小学校と比べて当然低くなります。

ADHDのお子さまの発達の特性について、小学校では担任の先生がしっかり把握していてくれていたかもしれません。

公立小学校から公立中学校の進学であれば、ある程度お子さまの様子の引継ぎはされているはずですが、小学校と同じレベルのフォローがしてもらえない可能性はあります。

ADHDの特性による困りごとがある場合は、早めに先生に相談するようにしましょう。

できるだけ具体的に困りごとの内容を伝え、してほしい支援の形も伝えると良いでしょう。

しかし、学校としても30~40人の生徒を一度に指導しなければならないため、どうしても希望通りの支援が受けられないこともあります。お子さまにとっての最適解が何か、スクールカウンセラーなども含めて話し合いながら検討することが必要です。

どうしても学校のフォローだけでは不十分な場合は、発達障害専門のプロ家庭教師を検討するのも一つの手です。

勉強の指導だけでなく、進路相談や学校生活の困りごとなど、幅広く相談できるプロ家庭教師もいますので、お困りの際は一度検討してみてはいかがでしょうか。

周りの生徒が年相応に落ち着いてくる

ADHDの特性は「落ち着きがない」「集中できない」といったものであり、小学生であれば多くの場合、一定は見られるものです。

そのため、小学校段階ではそれほど周りから浮かず、普通に過ごせるADHDのお子さまもいらっしゃいます。

ですが、中学校に上がると、周りの生徒は年相応に落ち着いてきます。

ADHD特有のそそっかしさや衝動的な行動が幼く見え、周りからからかわれてしまったり、空気を読まず行動してしまうために友達が出来にくかったりといった困りごとが生じます。

また、中学生のお子さまは思春期でもあります。

周りのクラスメイトと同じように振る舞えないことがコンプレックスになり、「自信が持てない」「学校が嫌いになる」など、お子さまの生きづらさの原因になることもあるため、難しい年ごろではありますが、悩んだり落ち込んだりした様子がうかがえる時は、「何でも話してね」など意識的に声掛けするようにしましょう。

家での時間が減り、学校・部活が中心になる

勉強や部活が本格的に始まることで、小学校の頃と比べて家で過ごす時間は格段に少なくなります。

ご家庭の中であれば、ADHDの特性も理解され受け入れられますが、友人関係や部活の先輩・後輩関係の中では、必ずしも特性が理解されるとは限りません。

お子さまにとって辛い場面があるかもしれませんが、一方で、お子さまはいつまでもご家庭の中で過ごすわけではありません。

社会人になって独り立ちすれば、否が応でも「自分の特性を知らない人たち」の中で過ごすことになります。クラスや部活でも自分の特性を自分で説明したりして、上手くやっていく術を身に着けることが、やがて社会に出たときの練習になると言えます。

とはいえ、過度にストレスを溜めてしまっては本末転倒ですし、いくら説明してもADHDや発達障害について理解を示してくれない人もいます。説明や相談といった交渉術のほか、「避ける・逃げる」といった選択肢も生きていく上では重要です。

お子さまが自分の特性や人間関係で悩んでいるときは、適度に見守りつつ、時には「こんな選択肢もあるよ」と提案してあげると良いでしょう。

高校受験はどうする?

ADHDのお子さまの高校受験について不安を抱えている方も多いかと思います。

ただ、経験上、志望校選びを適切に行えば、ADHDのお子さまでも問題無く高校進学できますし、十分、志望校を狙えることも多いです。

また、ADHDのお子さまに合った方法で受験勉強に取り組むことで、希望通りの学校に進学することも可能です。

その後の大学受験においても、ADHDだから絶対的に大きく不利になるわけではありません。事実、高学歴の方は意外と、発達障害の方の出現率が上がっているとも感じます。

▼東大・京大合格者は発達障害の性質を持つ人が多い!? 個性を活かした勉強法で難関を突破

ADHDのお子さまの高校受験について、詳しくはこちらの記事で紹介しているとおりです。

お子さまが特に得意な科目がある場合は、その科目を生かすことのできる私立高校を選ぶなどが考えられます。

ADHDのお子さまはケアレスミスがどうしても多くなりがちですが、どのようなミスが多いのかをしっかり分析し対策を測ることで、ADHDのお子さまのケアレスミスは格段に少なくすることが可能です。

私立の中高一貫校に通っているお子さまの場合、受験せずに進学できることもありますが、内部進学のためのテストが課される学校もあります。

志望校を選んで得意な科目だけで受験…という戦略は取れませんので、早いうちから対策する必要があります。

また、中高一貫校の中には、高校からレベルが格段に上がる学校もあります。

ついていくのに精一杯という状況ですと、お子さまの心に過度な負担が掛かる場合がありますので、進路を選択する際には「勉強のしんどさ」についてもきちんと考慮する必要があります。

ADHDの中学生のお子さまへの支援

中学生のお子さまの発達段階は、まさに「大人への入り口」と言えます。

小学生の頃は、「まだまだ子ども」と保護者さまも捉え、身の回りのことを丁寧にサポートしていたかもしれません。

しかし、中学生になればある程度は自分で困りごとを解決していくことも必要です。中学生段階から「自分で何とかする」というスキルを身に着けることで、大人になってからの生きやすさは格段に違ってきます。

この章では、ADHDの中学生のお子さまが将来少しでも生きやすくなるために、中学生段階で知っておくべき工夫やスキルを紹介していきます。

やることリストを作る

「1-2.ADHD(注意欠如・多動症)の中学生の特性」でお伝えしたとおり、ADHDの方は頭の中の情報を整理するのが苦手です。

あれもこれも気になってしまい、どれから手を付けていいのかわからなくなってしまうパターンが非常に多いため、まずは「やることリスト」を作ることを徹底しましょう。

やることリストを作るだけでも頭の中が整理できますし、視覚的に捉えられる点でも非常に効果的です。

高校生や社会人になっても役立ちますので、ぜひ中学生の頃からやることリストの作成と確認を習慣化するようにしましょう。

人に頼る

ADHDの方の中には、「自分の努力不足なんだ」「できないのは恥ずかしい」と困りごとを抱え込んでしまう方がいらっしゃいます。

自分一人で解決できることは非常に少ないため、適応障害や鬱になってしまったり、離職してしまったりといった生きづらさにつながります。

大人になってから生きづらさを抱えてしまわないためにも、人を頼れるようになることはとても重要です。

「忘れていたら声を掛けてほしい」「タスク管理を一緒にしてほしい」など、あらかじめ声を掛けて協力してもらうことは、決して悪いことではありません。

一人で抱え込んでミスをしたりメンタルを病んでしまうよりも、周りと協力しながらミス無く進める方が断然良いはずです。中学生の頃から正しく周りに頼る方法を身に付けておくことは、お子さまの将来にとってとても大切と言えるでしょう。

人は助け合いながら生きていくものです。

ADHDだからといって引け目に思わず、どんどん助けを求めましょう。きちんと感謝を伝えれば、嫌な顔をする人はほとんどいないはずです。

片付け集中タイムを作る

ADHDのお子さまは片付けや整理整頓が苦手です。

ですが、苦手だからといって散らかった状態を放置しておくと、いろいろな物が目に入り、ただでさえ集中しにくい特性を持っているのに、さらに集中しにくくなってしまいます。

勉強していたら床に落ちていた漫画が気になって読み始め、漫画の中で登場人物がアイスを食べていたので自分も食べたくなってコンビニへ……といった状態では勉強もはかどりません。

そこで、整理整頓については他のタスクと同列に位置づけるのではなく、最優先事項にしましょう。

やることリストの一番上に、太字で書いておくイメージです。勉強に取り掛かる前の5分間は、必ず机の上の整理整頓をするといった習慣をつけることで、勉強だけでなく生活のタスクも効率よく進めることができます。

タスクをゲームにしてしまう

ADHDのお子さまは、一度集中すると周りが見えなくなったり、寝食を忘れてしまったりするまで熱中してしまうことがあります(過集中)。

お子さま自身が楽しいと感じればいくらでも取り組める場合がありますので、勉強や生活上のタスクについても「何点取れるか」「いくつできるか」といったゲームとして捉えるのも良いでしょう。

やることリストと組み合わせ、スタンプやシールでクリアした数がわかるようにすれば、一層ゲーム感覚で取り組むことができます。好きなキャラクターのシールなどを使えば、より楽しく取り組めるかもしれませんね。

中学受験をする

ADHDのお子さまの中には、公立中学校のような生徒指導の厳しい学校よりも、私立中学校の伸び伸びとした雰囲気の方が過ごしやすい場合があります。

学力面で問題が無いのであれば、中学校受験も視野に入れると良いでしょう。(ちなみに、私立中学校は公立中よりも管理・課題が厳しい学校と、本当に自由な学校まで様々です。ここでは本当に自由な学校のことを指してます)

周りと違った個性を許容する態度と学力はある程度相関します。

ADHDのお子さまの少し変わった行動も、学力の高い生徒の中であれば、からかわれたり馬鹿にされたりすることは少ないと思われます。

しかし、周りの学力レベルが高すぎると、自分の学力が相対的に低く感じられて自信を無くすお子さまもいらっしゃるほか、課題が非常に多かったり、授業のスピードが非常に早かったり(最難関中学では、中2時点で高校1年の内容が終わるほどのペースで進みます)と、勉強の負担が大きく心が折れるケースもあります。

さらに、定期テストの科目数が5教科×2科目=10科目あるなど、テスト勉強だけでもかなりの負担となる場合もあるため、中学受験を検討する際は、校風や勉強のレベルをしっかり調べるようにしましょう。

また、高校受験は公立高校を目指されるご家庭が多いと思いますが、高校受験は5教科はもちろん、副教科の内申点を満遍なく獲得しないといけません。

さらに、受験でも5教科全て100点満点などが多いため、オールラウンドにできるお子様が強いです。

ADHDのお子様は強みと弱みが凸凹していることが多く、オールラウンドを求められる高校受験は相性があまりよくないことも多いため、中学受験をして高校受験を避ける方が良い場合も多いです。

まとめ:ADHDと中学生

この記事では、ADHDの中学生のお子さまの特徴や困りごと、サポートの方法などについてご紹介してきました。

改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。

・ADHDには「集中できない」「落ち着きが無い」といった特性がある

・ADHDの特性は生まれつきのものであり、特性そのものを無くすことはできない

・小学校から中学校に上がると、環境が変わりストレスになることがある

・小学校と中学校の違いには「定期テスト」「部活」「高校受験」などがある

・中学生の段階から、ADHDの特性と上手く付き合う方法を身に着けると良い

中学生のお子さまは多感な時期であり、接し方に悩まれる保護者さまも多いと思います。

さらに、ADHDの特性を持っている場合、定型発達のお子さまと比べて、小学校からの環境の変化に戸惑われることも多いでしょう。

ご家庭だけで困りごとを解決するのが難しいときは、発達障害専門のプロ家庭教師など、専門家の力を借りることを検討してみましょう。

家庭教師といえば「勉強の指導をする人」というイメージですが、プロ家庭教師メガジュンでは、生活上の困りごとや進路相談など、幅広く相談を承っています。なかなか良い相談先が見つからないという方は、ぜひ一度、プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。

また、授業や面談はオンラインでも行っています。

これまで日本国内だけでなく、海外在住の方や帰国子女の方にもたくさんご利用いただいてきました。オンラインでの授業が不安な方も、初回授業・初回相談は無料で受けていただけますので、お気軽にご連絡ください。

お子さまが自分の力で未来を切り拓き、よりよい人生を歩めるよう、一同全力でサポートしてまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。