ADHDとASD(アスペルガー)の併発とは?違いと共通点、誤診を避けるために知っておくべきポイントを解説

お子さまがADHDとASDの両方の特徴を持っているのではないかと感じたことはありませんか?

集中力が続かなかったり、衝動的な行動を取る一方で、特定のことにこだわりすぎたり、コミュニケーションが苦手だったりする場合、どちらの特性によるものなのか判断が難しいことがあります。

例えば、以下のような疑問を持つ保護者さまは非常に多くいらっしゃいます。

- ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)は本当に併発するの?

- ADHDとASDの両方に当てはまるように感じるけれど、どの診断が正しいの?

- ADHDとASDの違いを知りたいが、どう見分ければ良いのか分からない

ADHD(注意欠如・多動性障害)とASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)はどちらも発達障害の一つですが、それぞれ異なる特徴を持っています。近年の診断基準では、これらが併発する可能性も考慮されていますが、誤診や早急な診断が行われるケースも少なくありません。

例えば、国語が苦手で落ち着きがないお子さまに対して、「国語が苦手なのはASD、落ち着きのなさはADHDに起因しており、両方を併発している」と診断される場合があります。

しかし、実際にはADHDによる処理速度の低さが国語の苦手さを引き起こしていて、必ずしも併発とは言い切れない場合があります。正しい診断を受けるためには、特性を丁寧に分析し、誤診に気を付けることが非常に重要です。

この記事では、ADHDとASDが併発する場合の特徴や、誤診を避けるために注意すべきポイントを詳しく解説します。お子さまの困りごとがどの特性によるものかを正しく理解し、適切な対応策を取るために、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

- ADHDとASDを併発している状態について詳しく知りたい

- ADHDとASDの併発により生じる困りごとについて、原因から考え解決したい

- ADHDとASDの併発による生きづらさを少しでも軽くしたい

発達障害専門の受験プロ家庭教師

妻鹿潤

・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル

・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中

▼目次

ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の併発とそれぞれの特性

この章では、ADHD(注意欠如・多動症)とASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の定義や特徴について解説していきます。

ADHDやASDについて既に知識をお持ちの方は、「2.ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)に共通する困りごとの5つの例」までお進みください。

【ADHDとASDの併発】ADHD(注意欠如・多動症)とは

ADHD(注意欠如・多動症)とは発達障害の一つであり、その名称のとおり、「集中が苦手」「落ち着きが無い」という特性を持っています。(参考:厚生労働省:政策レポート(発達障害の理解のために))

- 物事に集中できず、気が散りやすい(注意欠如)

- 落ち着きがなく、衝動性がある(多動・衝動性)

特に「多動」に関しては子どもの頃から特性が出やすく、授業中じっと座っていられなかったり、立ち歩いてしまったりといった行動がADHDと診断されるきっかけになることがあります。

ADHDの特性の要因として考えられているのが、ワーキングメモリーの低さです。

ワーキングメモリーとは、インプットした情報を脳の中に一時的に留めておく能力のことであり、この能力が低いために複数のことを同時に処理しようとすると混乱してしまったり、一つのことに継続して注意を向けること苦手であったりといった困りごとが生じます。

★ワーキングメモリーについての詳細はこちら↓

また、ADHDの方は頭の中を整理することが苦手なため、衝動的な行動も目立ちます。

「頭の中の交通整理ができていない状態」「脳のブレーキが利きづらい状態」と表現されることもあります。

ADHDの方の困りごとには、以下のようなものがあります。

- 忘れ物・失くし物が多い -(例)お子さまが毎朝ランドセルを忘れてしまい、学校で何度も注意されることがある。

- 整理整頓が苦手 -(例)机の上が常に散らかっていて、宿題をどこに置いたのか見つけられないことが多い。

- ケアレスミスが多い -(例)算数の計算問題で、問題の途中でつまらないミスをしてしまい、テストの点数が伸びない。

- 落ち着きが無い、貧乏ゆすりをしてしまう -(例)授業中、席にじっと座っていられず、立ち歩いてしまうことが頻繁に起きる。

- 大事な約束を忘れてしまうことがある -(例)家族との予定や学校の行事の日付を何度も忘れてしまい、直前にパニックになる。

- おしゃべりに夢中になるとやめられない -(例)友だちとの会話に夢中になりすぎて、授業中に話し続けて先生に注意されることが多い。

- 話があちらこちらに飛躍する -(例)話している途中で、急に別の話題に移ってしまい、周囲の人がついていけなくなることが多い。

いわゆる“そそっかしい人”と言えますが、仕事でのミスが重なったり、大事なものを無くしてしまったりと、日常生活での困りごとが大きい場合は受診を検討し、困りごとを軽減できるように対策することが大切です。

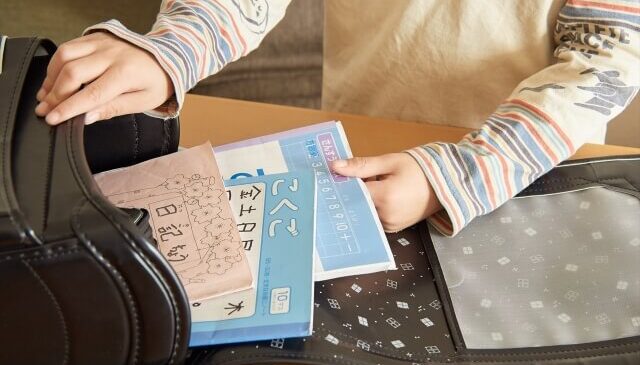

私が指導したお子さまの中には、毎日のように教科書やノートを忘れてしまう方がいらっしゃいました。忘れ物が多いのはADHDの特性によるもので、カバンに入れるべきものを整理できないことが原因でした。

そこで、私たちは曜日ごとの時間割を調べ、以下の手順でカバンの中身を確認するようにお子さまに指示しました。

- 次の日に使わない科目の教科書・ノート・副読本をカバンから出す

- 今日使わなくて、次の日に使う科目の教科書・ノート・副読本をカバンに入れる

- 次の日に使う科目の教科書・ノート・副読本が揃っているか確認する

この一連の作業を夕食後すぐにやるよう、保護者さまにもお願いして毎日必ずやってもらうようにしました。また、どの科目を出して、入れれば良いのか、こちらから具体的に科目名まで指示を出しました。

このように、手順を具体的に示し、さらにその習慣をルーティン化させた結果、お子さまの忘れ物の頻度を大幅に減らすことができました。

ADHDの困りごとはワーキングメモリーの低さに起因するため、できるだけ可視化し、習慣化することが大切です。お子さまの場合は学校などとも連携しながら、大人になったときに自立できるよう、療育なども含めて早めに対処していただければと思います。

★ADHDのお子さまの子育てのコツはこちら↓

【ADHDとASDの併発】ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)とは

ASD(Autism Spectrum Disorder)は、日本語では「自閉スペクトラム症」と呼ばれます。

自閉スペクトラム症には、自閉症や高機能自閉症も含まれますが、その中で知的発達の遅れが無く、さらに言葉の発達の遅れを伴わないものがアスペルガー症候群となります。

(参考:学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)及び高機能自閉症について:文部科学省 (mext.go.jp))

ADHDと同じく発達障害の一つであり、「コミュニケーションや対人関係が苦手」「興味が極度に限定されている」といった特性があります。

- コミュニケーションや対人関係、社会性に困難がある

- 極端に限定された興味を持つ

- 繰り返し行動がある

ASDの方は、子どもの頃から視線が合いづらかったり、周りの人に興味を持たなかったりといった特徴が表れることがあります。

そのほか、ずっと同じ遊びを繰り返す、急な予定変更でパニックになってしまうといった行動が見られることもあります。

ASDの性質は生まれつきのものであるため、性質そのものを無くすことはできません。

性質自体を無くそうとするのではなく、丁寧なカウンセリングや環境の整備、ソーシャルスキルトレーニングによって、日常の困り感を軽くすることが大切です。

- 人間関係が上手く築けない – (例)お子さまが同年代の子と遊ぼうとしても、自分の興味を優先してしまい、他の子たちとすれ違うことが多い。

- 言外に含まれた意図を読み取るのが苦手 -(例)友だちの冗談や皮肉をそのまま受け取ってしまい、誤解からトラブルになることがある。

- 相手の表情やその場の雰囲気から察するのが苦手 -(例)友だちが怒っていることに気づかず、同じ話を繰り返して相手をさらに怒らせてしまう。

- 臨機応変に対応することが苦手 -(例)予定変更に対応できず、急な予定変更に対して強いストレスを感じ、パニックを起こす。

- 音や光に敏感で、にぎやかな場所にいるのが苦痛 -(例)大勢の人がいる場所や大きな音のする場所では過度に緊張し、集中できなくなる。

- ルールにこだわりすぎてしまう -(例)友だちとのゲーム中にルール通りに進めないと強い不安を感じ、遊びが中断してしまう。

ASDの場合は、発達早期の段階で特性が出現することが診断基準の一つになっていますので、医療機関を受診する際には子どもの頃の様子などをノートなどにある程度まとめておくと良いでしょう。

お子さまの場合も、集団生活に馴染めないなどは就学前から特性として現れることが多いため、気になることがある場合は定期検診の際などに保健師さんに相談することをおすすめします。

★ASD(アスペルガー)のお子さまへの接し方についてはこちら↓

【併発】ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)に共通する困りごとの5つの例

ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)は、対照的な特性を持っています。

例えば、いろいろなことに注意が向くADHDと、一つのことにこだわるASDでは、真逆の印象を受けるのではないでしょうか。

一方で、それぞれの特性によって生じる困りごとには共通する点も多いため、医師によってADHDかASDか診断が分かれたり、併発であると診断されたりすることがあります。

ADHDとASDに共通する困りごとには、以下のようなものが挙げられます。

- 空気が読めない、失礼な発言をする -(例)友だちの会話に割り込み、適切でない発言をして場を気まずくさせてしまうことがある。

- 話に脈絡が無い、説明が下手 -(例)話しているうちに言いたいことがズレてしまい、最終的に何を伝えたかったのか自分でも分からなくなる。

- 段取りを立てるのが苦手 -(例)学校の自由研究の準備で、何から始めればよいか分からず、最後にバタバタしてしまうことが多い。

- 人との距離感が近すぎる -(例)友だちと話すときに必要以上に近づきすぎてしまい、相手を不快にさせてしまうことがある。

- 忘れ物が多い、不注意が目立つ -(例)毎日持っていくべき宿題や連絡帳を頻繁に忘れてしまい、先生に叱られることが続く。

それぞれについて、以下で詳しく紹介していきます。

【ADHDとASDの併発】①空気が読めない、失礼な発言をする

ADHDが空気を読めないのは、深く考えずに思いつくままに発言してしまうことが原因です。

ですので、後から「あんなことは言わなければなかった」と気付くこともしばしばあります。

ASDの場合は、その発言が相手にどう受け取られるかを理解する力が乏しく、本人に悪気が無い場合がほとんどです。そのため、ADHDのように後から発言が不適切だったと気付くケースは少ないです。

したがって、「空気が読めない、失礼な発言をする」という困りごとに関しては、後から振り返ったときになぜその発言が不適切であるのか、直感的に理解できればADHDの可能性が高く、直感的に理解しづらい(他人から指摘されないと不適切であることに気付けない)場合はASDである可能性が高いと言えます。

【ADHDとASDの併発】②話に脈絡が無い、説明が下手

「話に脈略が無く、説明が下手」というのもADHDとASDに共通する困りごとです。

ADHDの場合は、思い付いたことから順に口に出してしまうため、話に脈略が無く、相手にうまく伝わらないことが原因であると考えられます。

ASDの場合は、相手の立場に立って考えることが苦手で、「自分の知っていることは相手も知っているだろう」「言わなくてもわかるだろう」といった前提で話を進めてしまいます。

そのため、重要な情報や前提条件を共有しないまま話すことがあり、コミュニケーション不全に陥ることがあります。

こちらも「【ADHDとASDの併発】空気が読めない、失礼な発言をする」と同様に、後から振り返ったときに「勢いのまましゃべりすぎてしまった」と自覚できる場合はADHDの可能性が高く、後から振り返ってもなぜ話が通じなかったのか理解しづらい場合はASDの可能性が高いと考えられます。

【ADHDとASDの併発】③段取りを立てるのが苦手

ADHDでもASDでも、段取りを立てることが苦手な方は多いです。

ADHDの場合、ワーキングメモリーが低いため、要領よく手順を組み立てるのが苦手になります。また、衝動性も併せ持つため、思い付きで行動してしまうなど計画通りに行動するのも不得意です。

ASDの場合は、臨機応変に対応するのが苦手で、その場の状況に応じた優先順位を付けるのが不得意です。最初に決めた計画は変更したくないというこだわりが出てしまうため、非効率でもやり方を変えない場合などがあります。

ですので、「段取りを立てるのが苦手」な場合は、段取りを立てようと思っても頭の中がごちゃごちゃして上手くいかない場合はADHD、最適な段取りを立てることよりも自分のこだわりを優先してしまう場合はASDである可能性が高いと言えます。

一例として、私が指導していたお子さまで、夏休みの自由研究が全く進まずパニックに陥ってしまっているケースがありました。

このお子さまは、ADHDとASDの併発との診断を受けていましたが、どちらかといえばADHDの特性の方がより強く出ていて、自由研究に関してもいろいろなアイデアが散漫として整理ができていない状態でした。

そこで私たちは、そのお子さまのアイデアを付箋に書いて可視化し、グループ分けすることで思考を整理しやすいようサポートしました。

また、実際に作業を進める際にも計画を細かく分けてリスト化し、1日ごとに進捗を確認する方法を取り入れたところ、スムーズに自由研究を進めることができました。

このように、診断が併発であったとしても、困りごとの主な原因がどちらの特性によるものかを見極め対処することが大切です。

【ADHDとASDの併発】④人との距離感が近すぎる

「人との距離が近すぎる」という困りごとも、ADHDとASDに共通する困りごとになります。

ADHDの特性として、「脳のブレーキが弱い」という点が挙げられます。

そのため、いろいろな物に興味が移り変わるとともに、衝動のまま行動してしまう傾向があり、「いきなり話しかけたら相手を驚かせてしまうかな?」といった戸惑いがありません。

したがって、初対面の人でも臆せず話しかけられる一方、関係が深くないのに踏み込んだ質問をしてしまったりするなど、コミュニケーションにおいては一長一短の特性を持っていると言えます。

ASDの方は、一般的に対人関係が苦手とされていますが、必ずしも人見知りや話下手というわけではありません。人との距離感が上手くつかめないために、逆に近づきすぎたり、馴れ馴れしすぎたりする場合があります。

相手が受け入れてくれる場合は問題ありませんが、ぎょっとさせてしまったり、程度な距離感がつかめない人として避けられてしまったりする可能性もあります。

「人との距離が近すぎる」という困りごとからADHDとASDの区別をするのは難しいため、その他の特性や困りごとを参照して判断していくことになります。

【ADHDとASDの併発】⑤忘れ物が多い、不注意が目立つ

忘れ物が多かったり、不注意が目立つ場合、一見するとADHDの特性であるように思われますが、ASDでも約束を忘れたり、何度も同じミスを繰り返したりする場合があります。

ADHDの場合は、定型発達の人に比べてワーキングメモリーが低く注意散漫であるため、うっかり失くす・うっかり忘れるというミスが非常に多くなると考えられます。

一方、ASDの場合は、ADHDの注意散漫とは異なり、自分のこだわりを優先してしまうため、何が重要かを判断することが苦手であったり、同じ行動を繰り返してしまうといった特性が原因となり、うっかり忘れや同じミスの繰り返しが生じていると考えられます。

つまり、ADHDの場合は元々のワーキングメモリーが低いために生じる困りごとであり、ASDの場合はこだわりによってワーキングメモリーが圧迫されて二次的に生じる困りごとであると考えることができます。

ただし、見かけ上はどちらの特性が根本にあるかの判断が付きづらいため、ADHDかASDかを判断する場合には、他の困りごとや性質を参照する必要があります。

★「ASDの特性」についての関連記事↓

ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の併発

ADHDとASDを併発している状態とは、具体的にどのような状態なのでしょうか。

前提として押さえておかなければいけないのは、人は誰しもADHD的な性質とASD的な性質を持ち合わせているということです。

気分が落ち着かないとき、あれもこれも気になって頭の中が整理できなかった経験はありませんか?

あるいは、場の空気を読まずに発言してしまい、周りから変わった目で見られてしまったことはありませんか?

こういったことが常に起きてしまうのがADHD・ASDですが、たまにあるだけであれば、それは“普通”です。

また、環境ストレスによる適応障害やうつ病などで脳の働きが正常でなくなっているときも、発達障害の場合と同じような困りごとが生じることがあります。

自己診断を避けるのはもちろんのこと、ADHDかASDか、併発かという診断名にこだわるのではなく、実際の困り感がどの程度で、何を解決したいのかといった視点に立って改善を目指すことが大切です。

では、ADHDとASDを併発している場合、どのような困りごとが想定されるのでしょうか。

以下では、2つの具体例をご紹介します。

ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の併発の具体例①コミュニケーションが苦手

「コミュニケーションや人間関係で悩んでいる」といっても状況は千差万別です。

私たちはテレパシーが使えるわけではありませんので、人の考えていることが手に取るようにわかる人間は存在しません。

では、ADHDとASDが併発していると診断されるのはどのようなケースでしょうか。

ADHDやASDの方がコミュニケーションにおいて抱えがちな問題は、以下のとおりです。

- ADHDの特性によって

- ついつい余計なことを口に出してしまう

- 約束を忘れる、遅刻癖がある

- ASDの特性によって

- 表情や雰囲気を読み取るのが苦手で、場にそぐわない発言をする

- 独特な考え方や捉え方をするために、会話がかみ合わない

コミュニケーション不全の原因を考えたときに、どちらのケースにも当てはまる場合はADHDとASDの併発であると考えることができます。

一方で、ADHDとASDの併発であっても、人によって生じやすい困りごととその要因には特徴があります。

どんな時にどのような困りごとが生じやすいのかを振り返り、それがASDの特性に起因するのか、それともADHDの特性に起因しているのかを分析していくことが困りごとの解決に向けた第一歩となります。

困りごとの要因の分析には精神科医や心理士など専門家の知見が必要ですが、「どんなときに、どんな困りごとが生じるのか」については自分自身で整理する必要があります。

医療機関を受診する際には、「どんなときにどんな困りごとが生じるのか」「それをどのように改善したいのか」をできるだけ具体的に医師に伝えるようにしましょう。

「ASDとADHDの併発だから」と全体を大雑把に認識するのではなく、ある困りごとはASDの特性が、別の困りごとはADHDの特性が要因になっているというように一つ一つの困りごとに目を向け、一つずつ解決していくという視点が非常に重要です。

ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の併発の具体例②会議記録の作成が苦手

「議事録を作っておいて」と言われる機会は、特に若い人に多いと思います。

社会人のほか、最近では小中学校でも対話重視の授業が行われることが多く、話し合いの流れをまとめるスキルは子どもの頃から求められるようになってきています。

ADHDとASDを併発している方が議事録を作成すると、「重要な内容が抜けているのに、些末なことは細かに記録されている」といったように、アンバランスな内容になってしまう場合があります。

- ADHDの特性によって

- 会話に集中できず(逆に一部の内容に集中しすぎて)、聞き取れていない部分がある

- 内容を取捨選択せず、勢いのまま記録してしまう

- ASDの特性によって

- 話の流れが汲み取れず、重要な部分がどこかわからない

- 細かい部分が気になってしまい、過剰に詳細を書き込んでしまう

こういった特性が重なることによって、後で読み返すと内容が伝わりづらい議事録になってしまうことがあります。

加えて、議事録は文章のセンスも必要とされるため、どうしても苦手な場合は他の人にやってもらうなどの対応を検討した方が良いでしょう。

★こちらの記事もオススメ↓

ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の併発の診断

ADHDとASDの特性によって、結果として生じる困りごとはとてもよく似ています。

どちらの特性によって生じているのか、実際には明確に判断が付かないケースも多くあります。

実際のところ、ADHDの特性が強い人は、ASDの特性も強くなるという研究結果が存在しているほか、知的障害の無いASDの27%はADHDを併発しており、ASDの傾向が強いほど併発率が高いという研究もあります。

ADHDとASDの区別は臨床的に非常に難しく、ADHDであると診断された人の20~25%はASDの診断基準を満たしているとも言われています。

「余計な発言をしてしまう」という行動一つをとってみても、ADHDの衝動性とASDの空気を読み取る力の弱さが複合的に重なっており、どちらが原因であるとはっきり判断できないことは多くあります。

とはいえ、困りごとを改善していくためには、原因を究明することは重要です。

実際に医師がアプローチする際には、ADHDとASDの最も大きな違いである「社会性の障害の有無」を確認します。

つまり、相手の立場に立って考えたり、社会的にどう見られるか考えたりする能力の有無が、ADHDとASDを隔てるポイントとされています。

この能力が極端に弱く、困りごとの要因の多くを占めている場合はASDへの対処を中心に考えていくことになりますし、社会性(対人相互性)がそれほど弱くない場合は、ADHDの特性へのアプローチを優先することになります。

★ASD(アスペルガー)の困りごとへの対処法はこちら↓

ADHDとASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の併発の対処法

ADHDとASDの判別は非常に難しい一方、正しく判別し支援につなげることは非常に重要です。

困りごとがある場合、思い込みや自己診断は避け、医師や心理士などの専門家に相談するようにしましょう。

相談の際は自分のことを自分で説明することになりますが、思い込みやバイアスを避けるためにも、以下のポイントを中心に話をまとめ、できればメモなどを作るようにしましょう。

- 成育歴(どんな子どもだったか、子どもの頃の困りごと 等)

- 現在の様子(働き方や暮らし方、人間関係 等)

- 具体的に何に困っているか

- 気分の落ち込みや不眠など、うつ症状の有無

特に「成育歴」は、発達障害の診断において非常に重要です。

発達障害は生まれつきの脳の機能の問題であり、育て方や家庭環境の影響は受けませんし、社会人になって働き出してから急に特性が発現することもありません(社会人になって急に集中力の低下やこだわりの強さが現れた場合は、うつ病や不安障害の症状の一つである可能性が高いと考えられます)。

幼少期から傾向があったかどうかは診断において非常に重要なポイントとなりますので、母子手帳や成績表など、できるだけ資料を準備しておきましょう。

また、親に子どもの頃の様子を聞いておいたり、可能であれば同伴してもらったりするとなお良いでしょう。

病院によっては、問診表とアンケートが一体となったセルフチェックシートが準備されていることもあります。特性や困りごとを整理するのに便利ですので、積極的に活用しましょう。

ただし、セルフチェックシートで多くの項目に当てはまったとしても、それだけでADHDやASDを診断できるわけではありません。問診や診察室での立ち居振る舞い、知能検査の結果などから総合的に判断されますので、自己診断せず、医師の診断を待つことが大切です。

また、発達障害で悩んでいる場合の相談先は病院だけではありません。

福祉面での支援や社会参画を目指したサポートなど、さまざまな機関で相談や支援が受けられますので、自分だけ・家庭だけで抱え込まないようにしましょう。

- 発達障害者支援センター

…発達障害全般のサポートを行う機関で、医療・福祉・教育・就労など各機関と連携が取られています。本人だけでなく、発達障害の方の家族の方の悩みなども相談することができます。 - 教育支援センター

…お子さまの教育に関する支援を行います。発達障害だけでなく、学力不振や不登校といった二次的な困りごとについてもアドバイスを受けることができるほか、通級指導などの相談もすることができます。 - 障害者就業・生活支援センター

…就業や自立に関するサポートを受けることができます。福祉・教育・医療・就労に関する機関と連携し、地域の中での就業や生活の自立に向けた支援が行われます。 - 就労支援事業所

…職業訓練プログラムなど、就職に向けた支援を受けることができます。支援の種類には以下のようなものがあります。- 就労移行支援…一般企業への就職の支援

- 就労継続支援(A型・B型)…一般企業で働くことが難しい方への就労機会の提供

- 就労定着支援…就職後、職場に定着するための支援

ADHDとASD(アスペルガー症候群)の併発に関するまとめ

この記事では、ADHDとASDの併発について、両者の違いや共通点をお示しするとともに、困りごとや対処法についてもお伝えしてきました。

改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。

- ADHDの特性は「注意散漫」と「多動性・衝動性」

- ASDの特性は「対人関係の困難さ」と「限定された興味」

- ADHDとASDが併発するケースは多い

- ADHDとASDの困りごとは似ている点も多い

- ADHDとASDの判別のポイントは「社会性の困難の有無」

- 診断結果よりも、困りごととその解決を目指す視点が大切

ADHDとASDを併発しているからといって、必ずしも悲観的になる必要はありません。

私が長年指導してきたお子さまの中には、ADHDとASDの特性を併せ持つ方も多くいらっしゃいましたが、それぞれの特性に合わせた適切なサポートを行うことで、どのお子さまも学業でも生活面でも自信を取り戻すことができました。

コミュニケーションに不安を抱えていたお子さまが、メガジュンの講師との会話やコミュニケーションのトレーニングをとおし、他者との関わり方を少しずつ改善できた事例もあります。

同時に、自己診断は禁物です。

ADHDもASDも程度問題ですので、それが一般的なレベルなのかそうでないのかは、医師や専門家の判断を仰ぐようにしましょう。

また、子どものうちから自分の特性を把握し、上手く対処できるようにすることも非常に大切です。お子さまの様子で気になることがある場合は、健診の際に相談したり、学校の先生と綿密に連携したりするなど、周りの大人が協力しながらサポートすることを心がけましょう。

発達障害のお子さまのことでお悩みの場合、特に学力面での心配については、一般的な学習塾では対応できない場合があります。

発達障害という言葉は一般的に浸透しつつあるものの、具体的な支援まで行える塾はほとんどありません。

ADHDやASDのお子さまの学習支援については、専門的な知識のあるプロ家庭教師がオススメです。

マンツーマンで一人一人に合った指導が可能ですので、気になる方は無料相談などを受けてみてはいかがでしょうか。

私たちプロ家庭教師メガジュンでは、学力面のお悩みだけでなく、学習習慣づくりや生活面・メンタル面のフォローなども行っています。

塾に通いながら学習フォローアップコースを利用される方も多くいらっしゃいますので、ご家庭だけでは勉強のサポートが難しい場合も、ぜひ一度家庭教師メガジュンをご検討ください。

また、授業や面談はオンラインでも承っており、遠方の方や海外の方、帰国子女の方など幅広い方にご利用いただいています。初回無料ですので、お気軽にご連絡ください。

一人でも多くのお子さまが、自らの力で未来を切り拓き、よりよい人生を歩めるよう、一同全力でサポートしてまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。