ギフテッドに「診断」はある?どこで受けられる?費用・WISC検査を専門家が解説

- ギフテッド診断を受けられる場所(医療機関・教育センター・民間施設など)

- WISC-IVなどのIQ検査の内容と費用

- 検査結果の見方と偏差値との違い

「うちの子、もしかしてギフテッドかも?」

そう感じたとき、まず気になるのは「どこで診断を受けられるのか」「どんな検査をするのか」ではないでしょうか。

まず知っておきたいのは、「ギフテッド」という言葉が医療的な診断名ではないということです。

そのため、医師による診断書に「ギフテッド」と記載されることは基本的にありませんが、WISCなどの知能検査(IQテスト)を通じて特性を客観的に把握することは可能です。

また、こうした検査は、医療機関(児童精神科・発達外来)や教育支援センター、あるいは民間の検査機関で受けることができます。

本記事では、ギフテッドの診断方法や知能検査の種類、それらにまつわる誤解や注意点まで、わかりやすく解説していきます。

さらに、「IQが高い=学力が高い」とは限らないという観点から、IQと偏差値の違いについても整理していきます。

診断を受けるべきか迷っている方や、検査後の支援方法を検討したい方にとっても参考になる内容となっていますので、ぜひご活用いただけますと幸いです。

関連記事のご紹介

▼目次

ギフテッドの診断はどこで受けられる?

ギフテッドの定義は生まれつき高い知能を持っている人のことであり、一般的にはIQ130以上に該当する場合を指します。そのため、ギフテッドかどうかを調べるためには、正確なIQを測る必要があります。

「IQテスト」と検索すると、インターネット上では無料のものから有料のものまで様々なものを見つけることができますが、残念ながらそのどれであっても正確にIQを測ることはできません。

知能指数は、テストを受けるときの環境や体調、精神状態に大きく左右されます。また、その人の年齢や発達段階も踏まえた上で総合的に判断する必要があります。

したがって、ペーパーテストやCBT(※)のように、単純に点数で測ることができるものでは無いことをまず押さえておきましょう。

正確なIQを測るためには、メンタルクリニックや発達支援センターなどの専門機関で、臨床心理士等の専門家による知能検査を受ける必要があります。

現在、日本において最も多く用いられている知能検査は「ウェクスラー式知能検査」であり、大人の場合は「WAIS」、子どもの場合は「WISC」、幼児の場合は「WPPSI」と呼ばれるテストを受けることで、全検査IQ(いわゆるIQ)を測ることができます。

IQテストが受けられる場所と費用

ウェクスラー式知能検査のほかにも、ビネー式知能検査など、知能指数を測ることができる検査にはいくつかの種類があります。いずれの検査も、心療内科や精神科、発達支援センターなどの医療機関や専門機関で受けることができます。

何らかの困りごとがあり、医療機関で保険適用により知能検査を受ける場合、費用は約2,000~3,000円程度になります。ただし、そのほかの検査や診断書を作成する場合はプラスで費用が生じることがあります。

発達支援センターでは、お子さまの就学支援(特別支援学級・特別支援学校への進学の検討などを含む)のために検査を受けることになります。発達支援センターでの検査は、多くの場合無料で受けることができます。

ただし、医療機関や発達支援センターは予約待ちであることも多く、検査を受けるまでに数か月~半年以上かかる場合もあります。

また、相談すればすぐに検査を受けられるわけではありません。

多くの場合、日常生活や学校生活の中での困りごとについてヒアリングを受けた上で、「検査が必要である」と専門家が判断した場合にのみ検査が実施されます。

したがって、単に「IQを測ってみたい」というだけでは、保険診療として知能検査を受けることはできません。発達支援センターでも同様で、一定の目的や支援計画が必要となる点に注意が必要です。

なお、民間のカウンセリングルームや自由診療であれば、特段の困りごとが無くても知能検査を受けることができます。ただし、費用は2~5万円と割高になります。

また、ギフテッドの方の中には、その才能を証明するために高IQ団体への入会を希望される方もいます。

その代表例がMENSA(※)であり、入会のために医療機関での診断証明書の発行を求められることもあります。診断証明書の発行を希望する場合は、追加料金が必要になることがあります。

※MENSA(メンサ)…1946年にイギリスで創設されたギフテッドの国際グループで、IQが全人口の上位2%以上 (およそIQ130以上)であれば誰でも入ることができます。入会に当たっては、入会テストに合格するか、専門医の証明書を提出する必要があります。(参考:JAPAN MENSA|公式サイト)

ギフテッドのお子さまのことでお悩みではありませんか?

「もしかしてギフテッドかも?」という段階からでもご相談いただけます。知能検査の活用や学習方法のご提案も可能ですので、お気軽にご相談ください。

ウェクスラー式知能検査とは?

ギフテッドかどうかを診断する際に、日本で最もよく用いられているのが「ウェクスラー式知能検査」です。

この検査では、いわゆるIQ(全検査IQ=FSIQ)のほかに、より細かな領域ごとの得点も出されます。

これにより、認知特性の強みや弱み、特性の偏りなどを詳しく知ることができます。

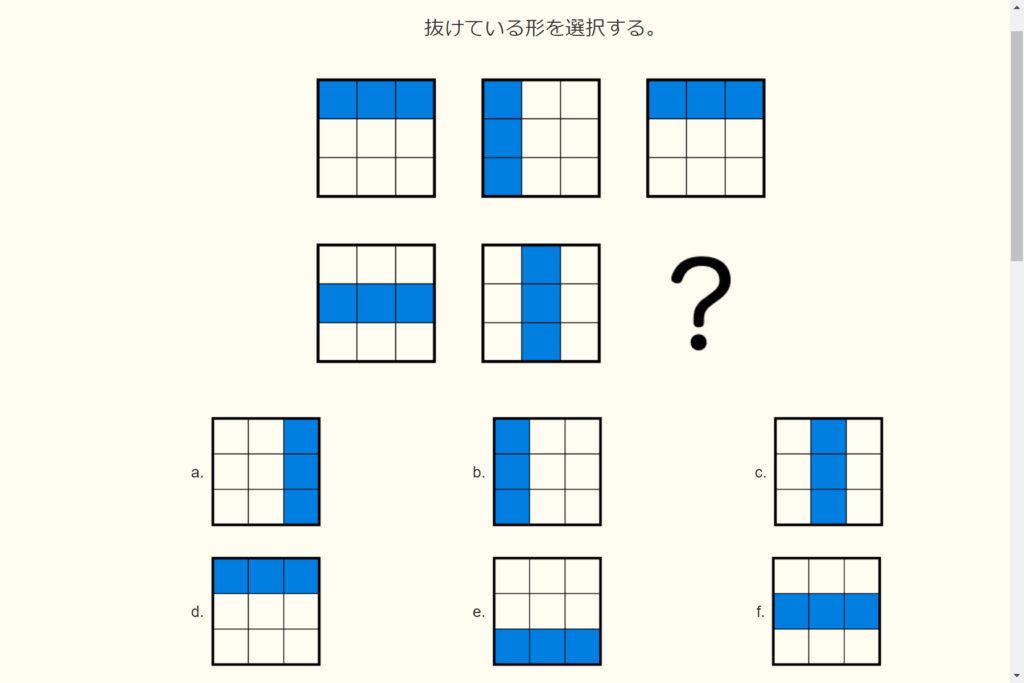

どんな検査をするの?

検査時間はおよそ1時間半〜2時間程度です。検査は実施者とお子さまとの1対1で行われ、言語による質問や、パズル・図形などの視覚的課題を通して、お子さまの認知傾向を把握します。

例えば、「言葉の意味を説明する」「見本と同じ図形をブロックで再現する」といった課題を通して、さまざまな思考パターンが引き出されます。

実施者である臨床心理士は、点数だけでなくお子さまの表情や行動も観察しており、その子の特性や行動傾向を総合的に把握することができます。

4つの領域スコアで認知の偏りが見える

WISC-IVでは、以下の4つの指標(群指数)に分けて結果が示されます。

- 言語理解(VCI)…語彙、理解力、言語的推論力

- 知覚推理(PRI)…図形や空間的な理解・推論

- ワーキングメモリー(WMI)…短期記憶、情報の操作

- 処理速度(PSI)…視覚情報の処理の速さと正確さ

これらのスコアを見ることで、「言語は得意だけど処理速度が遅い」「知覚推理が極端に高い」など、お子さま特有の思考パターンやギフテッド傾向がどこに現れているかを読み取ることができます。

数値の見方と注意点

IQの数値(FSIQ)はあくまで目安です。スコアが高ければギフテッド、低ければそうでないという単純なものではありません。

例えば、VCI(言語理解)とWMI(ワーキングメモリー)に大きな差がある場合、IQの合計点だけでは見えない「アンバランスさ」が重要な意味を持つこともあります。

こうした特性の偏りは、学習面や集団生活での困りごとに関係する場合が多いです。そのため、数値の差から支援のヒントが見つかることも少なくありません。

ギフテッド診断(検査)を受けるメリット・デメリット

知能検査を受けることには、特性を把握できるという大きな利点がありますが、同時に注意しておきたい点もあります。

ギフテッド診断(検査)の主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

- お子さまの得意・不得意を客観的に把握できる

- 学校や支援機関に特性を説明しやすくなる

- 学習や進路の方向性を整理しやすくなる

- 数値に一喜一憂しやすくなる

- 検査内容や結果の意味を誤解されることがある

- 受検までに時間や費用がかかる

検査結果の活かし方

知能検査の結果は、「点数を競うもの」ではなく、お子さまの思考のくせや得意・不得意を理解するための手がかりです。ここでは、結果を日常や学習に活かす具体的な方法を紹介します。

- ① 学習スタイルの最適化

- 「言語理解が高い」「知覚推理が得意」といった特性が分かれば、言葉での説明を中心とすれば良いのか、実物・図解を用いた解説が良いのかを判断できます。

- ② 学校との連携に活用する

- 検査結果を担任の先生やスクールカウンセラー・特別支援コーディネーターの先生と共有することで、授業ペースや課題量を調整してもらえる場合があります。特別支援学級や通級の利用を検討する際の資料にもなります。

- ③ 家庭での関わり方を見直す

- 「処理速度が遅い」「慎重に考えすぎて行動に時間がかかる」といった特徴がある場合は、時間の見通しを立てやすくする工夫や“急かさない声かけ”が効果的です。

- ④ 専門家や支援機関と共有する

- 臨床心理士、発達支援コーディネーター、プロ家庭教師などと結果を共有することで、より具体的な学習方針を立てることができます。

検査結果は「優劣をつけるためのもの」ではありません。数値の高さよりも、その子がどんな場面で力を発揮しやすいかを見つけることが大切です。

ギフテッドの子に多い困りごとと教育環境

ギフテッドの子どもたちは、学力が高いというイメージを持たれることが多い一方で、学校生活で特有の困りごとを抱える場合も少なくありません。

例えば、以下のようなケースが挙げられます。

- 授業が簡単すぎて退屈に感じる

- 話の合う友だちが見つからず孤立しやすい

- こだわりが強く融通が利かないと思われる

- 好きな分野に没頭しすぎてバランスを崩す

こうした困りごとは、本人の努力不足ではなく、特性からくる自然なギャップであることが多いです。しかし、学校の集団生活の中では誤解を受けやすく、周囲との摩擦や自己否定感につながってしまうこともあります。

IQと偏差値の違い

IQと偏差値は、どちらも「能力の高さを数値で表す指標」として知られていますが、そもそも測っている内容が異なるため、混同してしまうと誤解が生まれやすくなります。

- IQ(知能指数):思考力、理解力、記憶力、処理速度などの認知的な傾向を測る

- 偏差値:主に学力テストの得点を基に、集団内での成績順位を示す

IQは、生まれ持った認知特性や思考スタイルに関わるもので、たとえば「言葉の理解が極端に早い」「抽象的な思考が得意」といった特性が数値に反映されます。

一方、偏差値は「与えられた問題にどれだけ正確に答えられたか」という学習成果の一側面を示すものです。

そのため、IQが高い=偏差値が高いというわけではありません。

実際に、偏差値の高い学校に進学したギフテッドのお子さまが、授業のテンポや学習内容が合わず不適応を起こしてしまうケースは少なくありません。

逆に、偏差値的にはごく普通の学校に在籍しながらも、独特の思考や知的関心を持つギフテッドの子も多く存在します。

ギフテッドの子どもたちは、「考えすぎてしまう」「感受性が高すぎて刺激が多すぎる」「授業が退屈で意味を見出せない」「詰め込み学習が苦手(無意味だと気づいてしまう)」など、独自の困りごとを抱えることがあります。

そのため、学力だけを基準にした評価や進学先の選択が、かえってミスマッチを引き起こすこともあるのです。

IQと偏差値はまったく別物です。どちらが「高いか」ではなく、それぞれの意味を正しく理解したうえで、お子さまに合った環境や支援を選ぶ視点が大切だと私たちは考えています。

ギフテッドのお子さまのことでお悩みの方へ

ギフテッド専門のプロ家庭教師メガジュンでは、お子さま一人ひとりの性質に合わせた個別指導を行っています。

「ギフテッドに関する相談先が見つからない」「知能指数は高いが、学校や日常生活での困りごとが目立つ」などのお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。

アメリカではIQごとの支援制度が整っている

ギフテッド教育が進んでいるアメリカでは、IQ130以上をひとつの目安として、さらに細かい水準に応じて特別な支援やカリキュラムが用意されている地域もあります。

- mildly gifted

- …IQ120~129(〜約44人に1人)

- moderately gifted

- …IQ130~149(44人に1人〜1,000人に1人)

- highly gifted

- …IQ150~159(1,000人に1人〜1万人に1人)

- exceptionally gifted

- …IQ160~179(1万人に1人〜100万人に1人)

- profoundly gifted

- …IQ180以上(100万人に1人以下)

このように、知能指数に応じて「どんな支援が必要か」を考える仕組みが整っている点は、特性理解の面でも参考になります。

日本では制度整備が進行中

一方、日本においては、ギフテッドという言葉は公式には使われておらず、「特定分野に特異な才能のある児童生徒」という表現が採用されています。

日本におけるギフテッド教育については、文部科学省の有識者会議で具体的な制度や支援体制が議論されているところです。(参考:文部科学省|特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議について)

誤った理解による弊害にも注意

ギフテッドとはあくまで「生まれつきの才能」を指すもので、努力や英才教育によって後天的に“なる”ものではありません。

しかし、ギフテッド教育が充実しているアメリカなどでは、「ギフテッド教育の対象になれば将来有利」と考え、子どもにIQテストの練習をさせるケースもあるようです。

こうした行為は、ギフテッドの子どもの本来の困りごとを見えにくくし、制度の本来の在り方を歪めてしまうことにつながります。

また、ギフテッドではない子に高度なカリキュラムを無理に与えてしまうと、自信の喪失や学習意欲の低下につながる恐れもあるため注意が必要です。

IQにとらわれすぎない姿勢を

知能指数は、あくまで認知特性を把握するためのひとつの指標です。高い・低いに一喜一憂するのではなく、「この子はどういう思考パターンをしているか」を知るための材料として捉えることが大切です。

人間の価値はIQだけでは測れません。知能指数が高い子、低い子、凸凹がある子、それぞれが違った魅力や課題を持っています。目の前のお子さまにとって必要な支援とは何か、私たちもお子さまに合った支援の選択肢を一緒に探すお手伝いができればと思っています。

ギフテッドの診断に関するよくある質問(FAQ)

ギフテッド診断や知能検査、教育環境などについて、保護者の方からよくいただく質問をまとめました。検査を受ける前後の不安や、結果の活かし方を整理する参考にしていただけますと幸いです。

ギフテッドとIQテストのまとめ

この記事では、ギフテッドの診断方法やIQテストについて詳しく解説してきました。

改めてポイントをまとめると以下のとおりです。

- 知能指数を正確に測るには、医療機関や教育支援センターで専門家による検査を受ける必要がある

- 日本で最も広く使われている知能検査は「ウェクスラー式知能検査」

- ギフテッドの目安の一つとして、IQ130以上が基準にされることがある

- 大切なのは数値の高さではなく、認知特性を理解して日々に活かすこと

- IQの合計値だけでなく、各指標のバランスや特性の偏りも重要な手がかりになる

- 特別な困りごとがない場合は自費検査となり、費用は2~5万円程度が相場

学校の勉強が得意だったり、偏差値の高い学校に通っていたりしても、それだけで知能指数が高いとは限りません。

むしろ、学校のやり方に馴染めず問題行動が見られたために発達検査を受けてみると、実はギフテッドだったと判明するケースも少なくありません。

もし、周りの子と考え方や感じ方が違うと感じていたり、理解が早かったり、考え過ぎて疲れてしまうことが多かったりする場合には、一度専門機関で知能検査を受けてみるのもよいかもしれません。

特に、「授業が物足りない」「知的好奇心が満たされない」「他人の感情に敏感すぎて疲れる」などの困りごとがあるときには、検査を通じて特性を知ることで、具体的な対策が見えてくる可能性があります。

私たちプロ家庭教師メガジュンでは、ギフテッドや発達特性を持つお子さまを対象に、一人ひとりに合わせた学習支援を長年にわたり行ってきました。

「学校では理解されにくい個性に悩んでいる」

そんなご家庭に、私たちは丁寧に寄り添いサポートしてまいります。どこに相談すればよいか分からずお困りの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

また、指導や面談はオンラインでも対応可能です。全国各地からご利用いただいており、海外在住・帰国子女のお子さまへの支援実績も豊富です。

オンライン授業が不安な方も、初回面談・初回授業は無料ですので、まずは一度お話をお聞かせください。

一人でも多くのお子さまが、自分らしい学びを通じて力を発揮できますよう、検査結果の読み解きから日々の学習の進め方まで、ご家庭と一緒に考えてまいります。