ADHDは暗記が苦手?記憶力アップのコツをプロ家庭教師が教えます!

ADHDのお子さまで、学校の成績に伸び悩んでいる方は多くいらっしゃいます。

特に、暗記科目はコツコツと取り組む必要があるため、苦手と感じてしまうことも多いでしょう。

受験においても、暗記は必須となります。

英単語や歴史などは覚えることでしか得点できないため、「ADHDの自分では無理だ」と諦めている方もいるかもしれません。

ですが、ADHDの方でも暗記科目を乗り切ることはできます。

ADHDの特性を上手くコントロールすることで、平均レベル、あるいはそれ以上に成績を伸ばすことも可能です。

・周りと同じように勉強しているのに成績が上がらない

・高校受験や大学受験を上手く乗り越えたい

こういったお悩みをお持ちの方に向けて、本記事では、プロ家庭教師ならではの視点で対処法をお伝えします。

これまで発達障害を専門に1500人を指導し、90%以上のお子さまが第一志望に合格してきました。

16年以上にわたるプロ家庭教師の経験で培ったノウハウを元に、ADHDのお子さまにぜひ実践していただきたい暗記のコツをご紹介しますので、最後までお読みいただけますと幸いです。

発達障害専門の受験プロ家庭教師

妻鹿潤

・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル

・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中

ADHDは暗記や記憶は苦手?

ADHD(注意欠陥・多動性障害)を含む発達障害の方の中には、「暗記が苦手」と感じておられる方がいらっしゃいます。

発達障害の特性には様々なものがありますが、ADHDの特性は以下の2つとされています。

・多動(落ち着きがなく、衝動的に行動してしまう)

物事に集中できなかったり、授業中に座っていられなかったりしたことをきっかけに、ADHDであることがわかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、集中できない、落ち着かないからといって、必ずしも暗記が苦手になるわけではありません。

発達障害の方が暗記を苦手としてしまう原因の一つが、ワーキングメモリーの低さにあります。

ワーキングメモリーとは、情報を一時的に記憶しながら処理する能力のことです。読み書きや計算といった勉強の基礎となる部分に大きく関係するため、ワーキングメモリーが低いことによって、暗記だけでなく勉強全般を苦手と感じてしまう場合もあります。

例えば、その場で聞いた言葉を短期的に覚えることが苦手なため、先生の指示が理解できなかったりするほか、板書も苦手な場合があります。

板書は「黒板を見る→脳内に黒板の内容を留める→ノートに書く」という短期記憶の繰り返しなので、ADHDのお子さまで板書を苦手に感じる方は一定数いらっしゃいます。(逆に興味の強いものには、強い集中・記憶を発揮することもあり、どんなものに対しても絶対的にワーキングメモリーが少ないわけではない、ことも多いです)

いわゆる「暗記」は中期・長期記憶ですが、短期記憶はその前提となる能力です。

短期記憶が苦手な(=ワーキングメモリーが低い)方が、脳の特性として暗記が苦手であるケースはあります。

一方で、ワーキングメモリーの低さを原因とした勉強への苦手意識が、暗記への拒絶感に繋がっていることも少なくありません。

加えてADHDの方は「意識が散漫になりやすい」という特性を持っているため、お子さま自身が「暗記は無理」「勉強は嫌い」と思い込んでしまい成績が上がらないというケースも多く見られます。(思い込みを外すだけで、点数が5-10点上昇するお子様はかなりおられます)

この場合に必要なことは、お子さまに自信を付けてもらうことです。

発達障害のお子さまは能力に凹凸があるだけですので、得意なことをしっかり伸ばし、勉強への苦手意識をまずは無くしましょう。

あわせて発達障害の方は、目で見た情報を処理するのが得意な「視覚優位」であったり、耳で聞いた情報を処理するのが得意な「聴覚優位」であったりする場合も多いため、自分に合った方法で情報をインプットすることも有効です。

自分に合った勉強方法を見つけるためには、発達障害について専門的な知識のある先生にマンツーマンで教えてもらうことがオススメです。

宿題のやり方を変えるだけでも成績は伸びますので、勉強方法にお悩みの場合は、個別指導塾やプロ家庭教師などを検討すると良いでしょう。

また、指導は教える側の姿勢が何より重要ですので、以下の記事をご参考にしてもらえれば幸いです。

ADHDの困りごと、6つの例

ADHDのお子さまが抱えることの多い困難には様々なものがありますが、具体的には以下のようなものがあります。

・先生の指示が理解できない

・簡単な計算が苦手

・集中が続かない

・板書が苦手

・やる気が出ない

じっとしていることが辛い

ADHDの特性に「多動(じっとしていられない)」がありますが、性質的に注意がすぐに逸れてしまうことが関係していることが多いです。

学校や塾といった勉強の場では、じっと座って先生の話を聞いたり、問題を解いたりすることが求められます。

しかし、ADHDのお子さまはじっとしているのが辛く、ついつい立ち歩いてしまったりよそ見をしてしまったりします。

ADHDの特性によるものであり、本人もコントロールできないことなのですが、学校では叱られる場合も多く、結果として学校嫌い・勉強嫌いになってしまうことがあります。

先生の指示を理解できない

「先生の指示を聞いて動く」という行為は、「聞こえた言葉を頭の中に留める→理解する→行動に移す」という段階があります。

ADHDの性質的に言葉を頭の中に留めることが難しく、その後の行動に移せずに周りから行動が遅れてしまったり、「先生の話を聞いていなかったのか」と怒られてしまったりします。メモを取るなどのほか、指示は図や文字で示してもらうなど、周りにも配慮してもらえるよう相談してみましょう。

簡単な計算が苦手

計算能力にはワーキングメモリーが関係していることが多いです。

例えば、4+2+3という問題があったときに、まず「4+2」を計算するとします。次に、4+2の答えである6と3を足し合わせなければいけませんが、6という数字が覚えていられず計算につまずく、といった形です。

あるいは繰り上がりの計算でも、10の位に繰り上がった数を覚えていなければなりません。

小学校低学年のうちであれば筆算で計算すれば構いませんが、学年が進むと暗算を求められる機会も増えてきます。

単純な計算能力と学力はそれほど関係ありませんが、「計算が遅い」ということが強い苦手意識につながるケースは多くあります。計算が遅いからといって算数や数学に苦手意識を持つ必要はありませんので、周りの大人がきちんとそのことを伝えましょう。

計算能力だけが著しく低い場合はLDの可能性もありますので、WISC検査やお医者さんの診断などでお子さまの特性を正しく把握することも大切です。

集中が続かない

「注意欠如」もADHDの特性の一つです。あちらこちらへと注意が散漫になってしまうことが多いです。

日本の学校であれば、小学生であっても、45分の授業時間中はずっと集中していなければなりません。

ですが、定型発達の大人でも45分間話を聞きっぱなしというのは辛いものです。

ディスカッションの時間や問題を解く時間など、細かく区切って上手く授業を構成してくれる先生であれば問題ありませんが、不慣れな先生だと30分は話を聞きっぱなしということもあるかもしれません。

他のお子様もずっと集中できていない可能性が高いので、クラスの仲の良い保護者の方に確認の上、学校とよく相談して授業の構成を工夫してもらうほか、もし集中が切れて他のことをしてしまっても見守ってほしいことなどを伝えましょう。

補助の先生がいるのであれば、「5分だけ休憩して、休憩タイムが終わったらまた集中しよう」などと声掛けしてもらうのも良いかもしれませんね。

板書が苦手

板書という作業には「黒板を見る→内容を一時的に記憶する→ノートに書き写す」という段階があります。

さらに授業中であれば、並行して先生の話も聞きながら書かなければならない、という状況も有り得ます。

ADHDに多いワーキングメモリーが低いお子さま(特に小学生)ですと、板書はかなり難易度の高い作業になります。

どうしても授業時間中に黒板が写しきれなかったり、板書に精一杯で勉強の内容が頭に入らないようであれば、プリントでの代替での可能かどうかなど、学校に相談してみましょう。

もしくは、板書をしっかり書く友達がいるなら、授業は聞くことに集中して、休み時間にノートを写させてもらう、というやり方も良いでしょう。

勉強の目的は、黒板を写すことではなく、勉強の内容を理解することです。

ノートを取るのが遅いからといって劣等感を抱く必要は一切ありませんので、お子さまご本人にもそのことを伝えてあげましょう。

やる気が出ない

ADHDのお子さまのやる気が出ない原因として、「何から手を付けていいかわからない」ということがあります。

複数のことを一度に処理することが苦手なお子様も多いです。

やらなければならないことが多いと混乱してしまい、「何から手を付けて良いかわからない。だから何もしない」というやる気の無さにつながります。

逆に、何から手を付けて良いかわからず焦ってしまい、結果として何も手に付かないというパターンもあります。

いずれの場合も、やらなければいけないことをリスト化するようにしましょう。

頭の中だけで処理するのではなく、視覚的に把握できるようにすることで、タスクに優先順位をつけることができます。タスクのリスト化は大人になってからも役立ちますので、子どもの頃から習慣づけるようにしましょう。

ADHDから暗記力をアップさせるには

発達障害は生まれ持った脳の特性であり、その特性自体を無くすことはできません。

ワーキングメモリーが低かったとしても、訓練によって改善することは現実的ではないでしょう。(ただ、年齢とともにワーキングメモリーは増えていくことが多いです。そのため、今のワーキングメモリーが低い場合、それが一生続くことは少ないと思います。)

大切なのは、お子さまの特性を理解し、いかに上手く付き合っていくかということです。

定型発達であっても、誰しも個性があり、得意と不得意があります。

発達障害のお子さまは個性の凹凸が激しいために抱える困難も多くなってしまいますが、悲観的になり過ぎず、周りの大人がしっかりサポートし、お子さまを応援していきましょう。

以下では、ADHDの方が暗記や勉強を乗り越えるためのコツをご紹介していきます。

自分に合った暗記方法を見つける

発達障害のお子さまの中には、目で見た情報を処理することが得意な視覚優位のお子さまや、耳で聞いた情報を処理することが得意な聴覚優位のお子さまがいます。

例えば、英単語を覚えるのであれば、視覚優位のお子さまは絵と一緒に覚えると覚えやすいですし、聴覚優位のお子さまであれば、声に出したり音声を聞いて覚えるのがオススメです。

座っているのが苦手なお子さまであれば、部屋を歩き回りながら暗記しても構いません。

お子さまによって特性は異なりますので、試行錯誤しながら、自分の優位な感覚は何かを把握していきましょう。

学校や塾の先生によっては「書けば覚えられる」「声に出せば覚えられる」と決めつける人もいますが、マルチタスクになってしまい逆に覚えられないパターンもあります。アドバイスを鵜呑みにするのではなく、お子さま自身の感覚も大切にしましょう。

私が指導してきた中には、小テストの周期を変えただけで成績がアップしたお子さまもいらっしゃいました。

記憶を定着させるためには「定期的に思い出すこと」が最も重要なのですが(※)、学校で1週間おきに実施されていた小テストを、家で週に2回復習するようにしたところ、定期テストの点が大幅にアップしたのです。

お子さまにとってどんな方法が一番覚えやすいのか、じっくりと見極める必要があります。

ベストな方法を見つけるまで時間は掛かるかもしれませんが、焦らず取り組んでいきましょう。

専門的な知識のある先生にコーチングを受けることで、自分に合った暗記方法が見つけやすくなりますので、個別指導塾やプロ家庭教師などを検討するのも良いでしょう。

短期決戦と一点集中

ADHDのお子さまは、集中力を持続させるのは苦手ですが、興味のあることで一度スイッチが入ると、人並み以上に集中できることがあります。

ですので、自分の興味のある科目や得意な科目にターゲットを絞り、短期間でその教科だけを仕上げてしまうというのもオススメの方法です。

勉強に苦手意識が強いけど、歴史など特定科目が好きなお子さまであれば、まずは社会の歴史だけに集中して勉強することも有効です。

ADHDの方は複数の物事を同時進行で進めるのが苦手です。

ですので、とにかく一つの科目に集中して取り組み、得意科目を作ってしまいましょう。得意科目ができると、勉強に対する苦手意識やプレッシャーも軽くなり、「他の科目もいけるかも」となることも多いです。

細切れに集中

ADHDのお子さまは、集中を続けることが苦手です。なので、長い時間集中するのではなく、「短く集中することを繰り返す」ということを意識してみましょう。

経験上、集中力と記憶力は密接にリンクしてます。

英単語を覚えるにしても、1時間ずっと単語帳を眺めているのはしんどいはずです。しっかり集中できるのであれば、3分でも1分でも構いません。「1分で1単語覚える→休憩→また1分で1単語覚える」といったサイクルを繰り返しましょう。

集中できていない状態でだらだらと勉強しては時間が無駄になってしまいます。勉強と休憩のメリハリをしっかり付けて、効率よく勉強することを心掛けましょう。

好きなものを活用する

興味の無いものに集中し続けることは、定型発達であっても難しいものです。

気が散りやすい特性を持ったADHDのお子さまであれば、なおさら興味の無い科目や分野の暗記をすることは苦手で当然です。

そこでオススメなのが、お子さまの興味のあるものを使って暗記する方法です。アニメやゲーム、アイドルなど何でも構わないので、それに関連するワードから暗記を進めます。

好きなアニメの英語版を見ているうちに、いくつかの英単語の意味が何となくわかるようになった、というレベルで構いません。

最近はyoutubeの質も量も年々上がってますので、「好きなアニメ 英語」などで検索すると、色々と面白そうな無料動画が出てきます。

それが自信につながり、他の英単語を覚えるモチベーションにつながります。歴史をモチーフにしたゲームやアニメ、漫画もありますので、そういったものを上手く活用し、暗記へのモチベーションを高めていきましょう。

優先順位を立てて、「今日、何を、どのようにする」までの計画を立てる。

ADHDのお子さまは複数のことを同時に処理することが苦手で、やらなければいけないことが複数あると混乱してしまいます。

そのため、「今日は数学の問題集P63-68と、英語のプリントを2枚やる。それが終われば今日の勉強は終了」と、ここまで細かく決めてあげましょう。

「数学をやる」「単語をやる」だけだと、「どこからやろう?まぁ、もういいか」となって、勉強をしない、になることが多いです。

勉強への心理的負担をとにかく減らして、勉強をやり始めれば、一気に集中してやれることもあります。

お子さま本人だけでタスクのリスト化を行うのは難しいため、慣れないうちは大人がそばについて一緒に作業していきましょう。

優先順位を付けるとともに、できたことにはシールやスタンプで目印を付けていくと、ゲーム感覚で取り組むことができ、より一層効率よく暗記することができます。(シールやスタンプはお近くの100均などで売られていることが多いです)

どうせ無理だと決めつけない

ADHDのお子さまは、「集中できない」「立ち歩いてしまう」といった特性から、学校で先生に叱られてしまったり、成績が伸び悩んだりしてしまいます。

学校や勉強への苦手意識から「どうせ自分はできない」と諦めてしまっているお子さまも多くいらっしゃいます。

人間が成長する際に最も必要なものは、「“自分はできる”と信じる力」です。

綺麗事に聞こえてしまうかもしれませんが、自分で自分の限界を決めてしまっているお子さまと、自分の成長を信じているお子さまでは、成績の伸びは格段に違います。これは、私自身のプロ家庭教師やキャリア支援の経験から、自信を持ってお伝えできることです。

自己肯定感をはぐくむことはお子さまの成長にとって何よりも大切なことです。

保護者さまにおかれても、「できない」と思うのではなく、お子さまの可能性を信じ、見守っていただくことで、可能性が開いたことはこれまで何度もありました。

ですが、我が子ですと、深い関係性で、長い年月見てきているため、信じきれない時もあると思います。

その時はプロの伴走者の力を借りることも良いと思います。

私自身も、常々、そうありたいと思い、日々のお子様・保護者様と接してます。

そもそも暗記はいらない

これまで述べてきたことを覆すようで恐縮ですが、この情報社会において、暗記(=知識を多く蓄えていること)の重要は下がってくると思います。

インターネットで検索すれば大半のことは調べられますし、コンピュータが保存できるデータの量は人間の脳をはるかに上回ります。

今でも現役でキャリアアドバイザーとして就活支援・転職支援の仕事もしていて感じることは、社会に出て働くときに、暗記能力が高いことが評価されることは少なくなってきました。

大切なのは、課題解決力やコミュニケーション能力、そして何より「どんな時でも自分を信じられる自信」「達成して満足ではなく、次の目標を見据える」などのスタンスです。(各社の選考基準でも、新卒はここを重点的に見ます)

ですので、暗記が苦手でも、テストの点が思ったより取れなくても、必要以上に落ち込むことはありません。

お子さまがこれから生きていく上で必要な本当の力は何か、改めて考えてみることも大切です。

ADHDと受験対策

「何のために暗記をするのか?」と聞かれると、多くの人は「テストのため」「受験のため」と答えるのではないでしょうか。

つまり、暗記の目的はテストで目標の点数に到達することであり、受験であれば志望校に合格することです。

ADHDのお子さまの受験対策には、2つの重要なポイントがあります。暗記が苦手であっても、以下でご紹介するポイントを押さえることで第一志望に合格する可能性はグッと上がりますので、ぜひ実践していただければと思います。

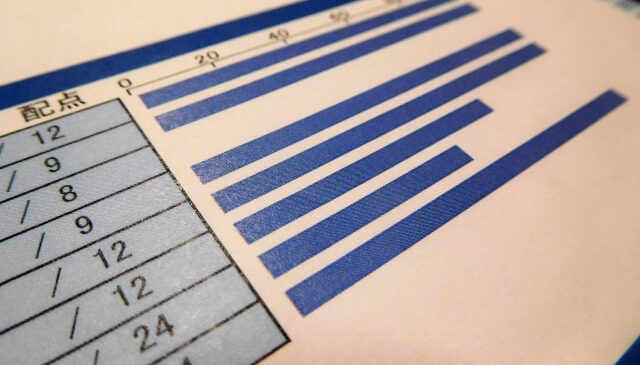

得意科目と配点

ADHDのお子さまは能力に凹凸があるため、得意科目と苦手科目がはっきりと分かれることがあります。

また、「3.ADHDが暗記力をアップさせるには」でご紹介したとおり、自分の好きな科目だけを集中的に勉強することで、誰にも負けない得意科目を作ることもオススメの勉強法です。

ADHDのお子さまの受験においては、得意な分野を最大限に活用できる出題方式と配点の学校を選びましょう。

数学が得意なお子さまであれば、数学の難易度が高く、配点も大きい学校を選びます。受験では周りと差をつけることが重要です。得意科目の難易度が高いと他の生徒よりも得点することが出来ますし、苦手科目をカバーすることも出来ます。

過去問や配点のバランスについてはご家庭で調べることも出来ますが、合格のボーダーや得点分布については専門的な知識が必要です。

学校や塾の進路担当の先生などにも相談しながら、お子さまと相性の良い学校を見つけましょう。

帰国子女や海外在住のADHDの方は、以下をご参考にして頂きましたら幸いです。

ケアレスミス対策

ADHDと切っても切れないのがケアレスミスです。

集中しづらいという特性を持ったADHDのお子さまがケアレスミスをしてしまうのは仕方が無い面もありますが、できる限り影響を少なくする必要があります。

「問題文をしっかり読む」「途中式を書く」といった基本的なことは徹底しつつ、ケアレスミスの許容範囲も決めておきましょう。

定型発達のお子さまであれば100点中5点程度(5%)、ADHDのお子さまであれば100点中8点程度(8%)が許容できるケアレスミスの範囲の目安です。

いくら気をつけても8点以上ケアレスミスで失点してしまう場合は、不注意の特性がかなり強い状態ですので、「気をつける」以外の方法を考えます。

例えば、ケアレスミスのパターンを分析します。

数学の問題でいつも単位を付け忘れてしまうのであれば、最初に単位を書いておく、見直しの際は単位にだけ注目するなど、単位の付け忘れに特化した対策をします。

同じように、英語のカンマやクエスチョンマークの付け忘れについても、「それだけを確認する」というタスクの単純化を図りましょう。

受験であれば、マーク式ではなく記述式の出題方式がオススメです。

マーク式だと間違えた時点で0点ですが、記述式の場合は部分点をもらえることがあります。最後の最後でミスをしてしまいがちなお子さまは、記述式で出題する学校を検討してみましょう。

ADHDと暗記の苦手、まとめ

この記事では、ADHDと暗記の相性や、ADHDの方にオススメの暗記方法について紹介してきました。

ポイントをまとめると以下のとおりです。

・学校や勉強への苦手意識が暗記への忌避感につながる

・ADHDのお子さまは「じっとしていられない」「集中できない」「やる気が出ない」といった困りごとを抱えがち

・ADHDにオススメの暗記法①自分の優位感覚や記憶定着の特性を知る

・ADHDにオススメの暗記法②一気に覚えようとせず、短い集中を繰り返す

・ADHDにオススメの暗記法③好きなゲームやアニメをモチベーションにする

・お子さまの成長にとって一番大切なものは自己肯定感

・ADHDの受験対策のポイント=得意を最大限に活かせる志望校選び

ADHDのお子さまは、勉強面でも生活面でも様々な困りごとを抱えていらっしゃると思いますが、周囲の大人のサポートによって必ず成長することが出来ます。

ご家庭だけでお悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。

ひとりでも多くのお子さまのお力になれることを願っています。