2E型ギフテッドの特徴とは?育て方の7つのポイント

・勉強はできるが、協調性が無いと言われる

・特定の分野においては、抜群のセンスがある

こういった特徴をお持ちのお子さまはいらっしゃいませんか?

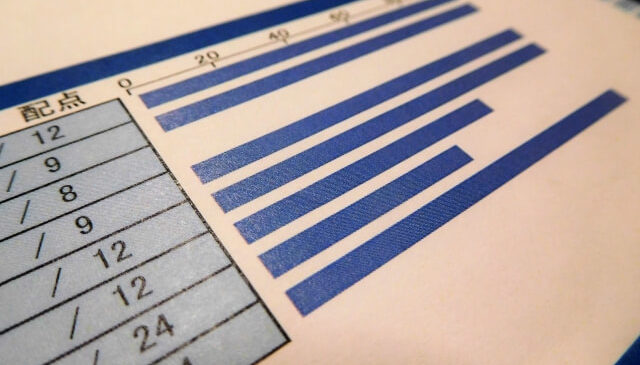

通知表で言うと、数学はいつも5なのに、他の教科は2以下が並んでしまうというケースや、オール5ではあるけれど、所見欄では「落ち着きがない、協調性が無い」と指摘されるケースです。

これらの特徴を持ったお子さまは、もしかしたらギフテッド(天賦の才)と発達障害を併せ持った「2E型ギフテッド」かもしれません。

私は、発達障害専門のプロ家庭教師として長年活動し、これまで1500人以上を指導してきました。

指導してきたお子さまの中には、ある分野において突出した才能を発揮するギフテッドの方もいらっしゃいましたが、発達障害の側面ばかりが注目され、本人や周りが才能に気付いていないことも多くありました。

そこでこの記事では、才能を持って生まれながらも、苦手なことばかりが注目されてしまいがちな「2E型ギフテッド」の特徴について詳しくご紹介するとともに、才能の伸ばし方についてもお伝えします。

・才能を伸ばすにはどうしたらいい?

・苦手なことや不得意な科目の対処方法は?

こういった悩みをお持ちの方に向けた内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

発達障害・ギフテッド専門のプロ家庭教師

妻鹿潤

・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル

・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中

▼目次

2E型ギフテッドの定義と特徴

ギフテッドの定義と特徴

2E型ギフテッドについて説明する前に、まずはギフテッドの定義から確認してきましょう。

(ギフテッドや発達障害の概要について既にご存知の方は、「1-3.2E型ギフテッドの定義と特徴」までお進みください。)

ギフテッドとは、一般的にIQ130以上の人のことを指します。

平均的なIQは90~110程度と言われていますので、IQ130以上がかなり突出した知能の持ち主であることがわかります。

また、人口比でいうと、ギフテッドの割合は約2%とされています。

50人に1人は該当しますので、友人や知人・親戚にギフテッドがいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

IQの測定方法は、こちらの記事で詳しくご紹介しているとおりです。

WISC-IVと呼ばれる検査方法は、お子さまの発達障害を診断する際に最も広く用いられている診断方法であり、ギフテッドかどうかを調べるための知能検査としても用いることができます。

また、知能指数だけでは測れないギフテッドも存在します。

音楽や芸術、運動といった才能に関しては、知能検査だけで測りきれない場合があるからです。

知能指数で測りきれないギフテッドを見つけるには、教育心理学者のハワード・ガードナーが唱えた「8種類の知性(多重知性理論)」の観点を持つと良いでしょう。

・言語知性:言語の学習や運用に関する力

・論理数学知性:数学や論理など、科学的な思考に関する力

・音楽知性:音程やリズムを把握し、鑑賞・創造する力

・身体運動知性:問題解決や表現のために身体を動かす力

・視覚空間知性:平面や空間を認識し、操作する力

・人間関係知性:他者に共感し、コミュニケーションする力

・内省知性:自分の存在や生と死などについて、哲学的に思考する力

・自然共生知性:自然環境に対する感受性に関する力

人は誰しも、得意なことと不得意なことがあります。

自分の長所や短所について、この8種類の知性に当てはめて考えてみるのも面白いでしょう。特に、「音楽知性」「身体運動知性」「自然共生知性」といったものは知能指数としては表れにくいものです。

お子さまの才能を見つける際には、8つの知性の観点から、総合的に判断していくことも重要です。

発達障害の定義と特徴

発達障害とは、平均よりも脳の機能に凹凸があるという生まれつきの特性のことを指します。

発達“障害”という言葉から、治療しなければならない病気のような印象を受ける方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまで生まれつきの性質ですので、根本的に状態が変わることはありません。

ですので、今の状態を変えるのではなく、「困ったときにどうするか」「上手な対処法は何か」という視点で支援を考えていきます。

療育と呼ばれるトレーニングでは、困りごとへの対処や将来の自立をめざして、お子さまそれぞれの特性に合わせた支援計画のもと、工作やグループ遊びによる社会性やコミュニケーション力の育成が図られます。

また、発達障害には、大きく分けて3つの分類があります。

・ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)

・LD(学習障害)

3つの特性が複合的に絡み合っている場合もあり、困りごとについても周りの環境によって変わってきます。

数値的な観点からは前述のWISC-IV検査で測ることができますが、お子さまそれぞれに応じた具体的な支援策については、医師や心理士に相談しながら、丁寧に検討することが必要です。

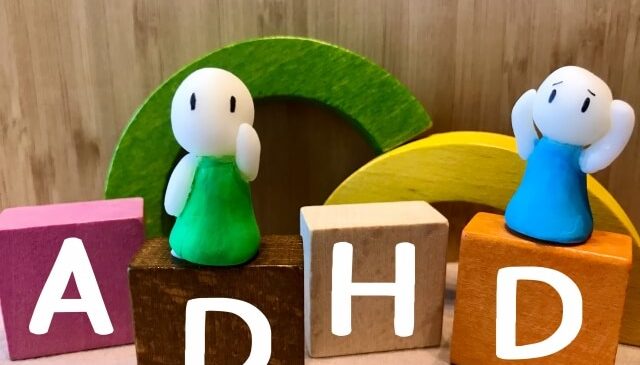

ADHD(注意欠陥多動症)

ADHDの特性は、多動性と衝動性です。

集中力やモチベーションの維持が難しく、会話や指示を聞いていない、大事なことを忘れてしまうといった行動が見られます。

私がこれまで指導してきたADHDのお子さまも、次から次へと考えが降ってきて、その降ってきた考えに意識がとらわれてしまったり、次々にアイデアが思い浮かぶせいで、1つのことに集中できないといったお子さまが多くいました。

授業中に先生の話に集中できず上の空だったり、話していても話題があちらこちらに行ってしまうのは、ADHDの特性の典型例とも言えます。

アイデアが次々に湧いてくるのは、必ずしも悪いことではありません。

特性そのものを無くそうとするのではなく、「他に意識が行ってしまったときに、どうやって戻ってくるか」「集中できていない状態をどのように自覚するか」といったアプローチが大切になります。

ASD(アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム症)

ASDの方は、こだわりが強い・コミュニケーションが苦手といった特性を持っています。

また、複雑な作業やマルチタスクが不得意で、不器用であるという方もいらっしゃいます。

周りの雰囲気を読むのが不得手で、行間を読んだり、言葉のニュアンスをつかんだりすることが苦手です。

そのため、人間関係がうまくいかないといった困難を抱えることが多く、学校だけでなく社会に出てからも困りごとが生じることがあります。

周りの人には曖昧な言葉遣いを避けてもらう(例:「少し経ってから」→「10分後に」)などの配慮を求めるとともに、自分がこだわれるものを強みとして生かすことがおススメのアプローチになります。

興味のあるものをとことん追求したり、パターン化・ルーティン化した作業をこなすのが得意だったりというASDの特性は、受験においても強みにつながります。

研究職や専門職であれば、特性を生かしながら活躍することも十分可能ですので、「何がしたいか」「何が好きか」「得意なことや強みは何か」について、子どもの頃から考えるようにすると良いでしょう。

▼東大・京大合格者は発達障害の性質を持つ人が多い!? 個性を活かした勉強法で難関を突破

LD(学習障害)

LDとは、知能指数には問題がないものの、読み書きや計算といった特定の処理が苦手な特性のことを指し、以下の3つに分けられます。

・書字表出障害(ディスグラフィア)…書くことの困難

・算数障害(ディスカリキュリア)…計算することの困難

読みの困難であれば、読むことは困難なものの、それ以外に困難があるわけではない、ということがLDを理解する上でのポイントになります。

あくまで「読むこと」が難しいだけであり、知的に遅れがあるわけではありません。

一方で、最近の小児精神科などの診断傾向を見ていると、ADHDやASDの特性によって読み書きや計算が苦手になっている場合でも、「LDとADHDの複合型の発達障害である」と診断されるケースがあるようです。

静かな環境であれば計算できる/興味のある内容の本なら読めるといった状態は、本来のLDの定義とは外れるという考え方もありますので、あくまで診断結果は参考としてとらえ、「どのような支援が最適か」という視点で考える必要があるでしょう。

読みの困難がある場合は、教材のフォントをUDフォントに変えたり、文字を大きくしたり、行間を広くしたりして、読みやすくする工夫を行うと良いでしょう。

書きの困難であれば、PCやタブレットでキーボード入力してみる、計算の困難であれば電卓を使うなどの工夫が考えられます。

とはいえ、ADHDやASDと違い、LDの認知度や理解度は低いと言えます。

テストでもキーボード入力や電卓を使う必要がある場合は、早めに学校とも相談し、周りの理解についても対策を図るようにしましょう。

2E型ギフテッドの特徴

2E型ギフテッドとは、「twice-exceptional(二重に例外)」を意味し、簡単に言えばギフテッドと発達障害を併せ持っている状態のことを指します。

ギフテッドかどうかを調べるためには、「1-1.ギフテッドの定義と特徴」でお伝えしたとおり、知能指数的な観点ではWISC-IV検査によって図ることができますし、その他の才能については8種類の知性の分類から見出すことができます。

また、発達障害の診断については「1-2.発達障害の定義と特徴」でお伝えしたとおり、基本的には病院などでWISC-IVといった知能検査を受けることで診断されます。

ギフテッドだけに当てはまる場合と比べて、2E型のギフテッドの方は発達障害の側面だけが目立ち、才能に気付かれないケースが多くあります。(2E型ではないギフテッドのことを、便宜的に「英才型ギフテッド」と呼ぶことがあります。)

①才能は気付かれ、障害には気付かれない

②障害は気付かれ、才能には気付かれない

③才能にも障害にも気付かれない

個人的な感覚ではありますが、日本では圧倒的に「②障害は気付かれ、才能には気付かれない」のパターンが多いように感じます。

日本の学校教育は画一的で、みんなと同じでいることが求められます。なので、たとえ突出した才能を持っていたとしても、できないことや苦手なことが悪目立ちしてしまったり、あるいは才能さえも「出る杭」として打たれてしまうパターンが多いのではないでしょうか。

海外では、公立の学校でもギフテッドの子どもたちのための教育が行われています。

アメリカでは12歳の子どもが大学に入学したという例がありましたが、これもある種のギフテッド教育です。

日本のように周りと横並びであることを重視するのではなく、持てる才能を存分に伸ばすことで、本人にとっても社会にとってもメリットがある、という考え方です。

日本でも公立学校におけるギフテッド教育を進めるべく、やっと文部科学省が動き出しました。

有識者会議が進められているところですが、学校現場で実際にギフテッド教育が行われるのはかなり先(次の学習指導要領の改正ごろでしょうか?)でしょうし、現在学齢期のギフテッドのお子さまにとっては、あまり望ましい状況とは言えません。(文部科学省:特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議)

一方で、日本においてもギフテッド教育的なものが受けられる場合もあります。

それは、受験制度によって学力の高い子どもが特定の学校に集まり、結果としてギフテッド教育(あるいは2E教育)の場となっているケースです。

以前、私が指導した2E型ギフテッドのお子さまは、「周りのクラスメイトも、多かれ少なかれ発達障害の傾向があるように感じる」と話していました。

このお子さまは、学力は非常に高いのですが、ADHDとASDの両方の傾向があり、集団生活になじめず中学校までは不登校の傾向がありました。

しかし、偏差値の高い難関高校に進学したところ、周りのクラスメイトも自分と同じようにコミュニケーションが苦手だったり、集団行動が苦手だったりしたそうです。

そういった生徒は多いものの、学力は高く、数学や音楽では教師を凌ぐ才能を発揮する子もいたため、先生たちもむやみに押さえつけるのではなく、のびのびとした教育方針が取られていたとのことです。

学校は社会性を身に着ける場でもあるため、一定の生徒指導が必要な場面もあります。

しかし、そのことで子どもたちの才能の芽を摘んでしまうことは避けたいものです。

学力上位層の学校に進学するのが難しいとしても、進学先の校風などをしっかり調べ、自分に合った学校を見つけることが、日本におけるご家庭で選択できるギフテッド教育ということになります。

2E型ギフテッドの育て方

2E型ギフテッド教育において最も重要なポイントは「普通になろうとしないこと」です。

すべての教科を平均的にできるようにするのではなく、得意なことを存分に伸ばし、苦手なことについては生きていく上で障害とならないようサポートしていくのが2E型ギフテッド教育の在り方です。

同年代の子どもたちに比べて、2E型ギフテッドのお子さまは能力に著しい凹凸があります。

ですので、学校教育で画一的な指導を受けていると、得意な分野では授業が退屈に感じ、逆に苦手な分野では全くついていけないといったことが起こります。

苦手なことが目立って自信を無くしてしまったり、才能が埋もれてしまったりすることが多いため、一人一人に合わせた最適な指導を行うことが重要です。(=教育の個別最適化)

2E型ギフテッドの育て方の3つの視点

②苦手をできるだけ軽くする

③お子さま自身が自分の強みと弱みを理解する

得意分野を伸ばすことが最も重要

2E型ギフテッドのお子さまは、得意と不得意の差が激しく、苦手なことに注目されがちです。

そのため周りも「苦手を何とかしよう」といった教育方針を取ってしまいがちなのですが、それよりも得意を伸ばすことの方が何倍も重要です。

生まれつきの特性のためにどうしても苦手なことなのに、「頑張れ」「きっと出来る」と期待してしまっては、お子さまにとっては過度なプレッシャーになります。それどころか、自信を無くして不登校になってしまったり、ストレスでうつ症状が出てしまったりといった二次障害が生じることもあります。

2E型ギフテッドのお子さまを指導する際には、お子さまの得意なことに注目しましょう。

得意を伸ばせる環境を整え、お子さまの良いところをしっかり評価し、褒めてあげることが何よりも重要です。

苦手をできるだけ軽くする

得意分野を伸ばすことが最も重要ですが、苦手を放っておいてよいわけではありません。

将来お子さまが社会に出たときに、周りの人と上手くやっていけなかったり、周囲から浮いてしまうといった生きづらさを抱えてしまうことはできるだけ避けるべきです。

お子さまの特性によって、生じる困りごとは様々です。

それぞれの特性を丁寧に見極め、学校の先生やスクールカウンセラー、医師とも相談しながら、本人の負担にならない範囲で最適な支援策を見つける必要があります。

お子さま自身が自分の強みと弱みを理解する

幼少期から自分の強みについて理解できるお子さまもいらっしゃいますが、多くのお子さまはそうではありません。

小学校に入り、周りのクラスメイトと自分を比べる中で、少しずつ自分は周りと違う、という自覚が生まれます。

2E型ギフテッドのお子さまは、自分と周りの違いを「苦手なこと」の面で把握してしまうケースが圧倒的に多いです。

そうではなく、自分には誇るべき得意なことがあるということを自覚できるよう、周囲からの声掛けがとても大切です。

特にご家庭におかれては、お子さまが自信を無くさないよう、具体的に褒めることを意識しましょう。

2E型ギフテッドを育てるときの7つのポイント

得意を存分に伸ばせる環境を作る

お子さまが特定の分野に強い関心を持っていたり、突出した才能を持っている場合は、本人が満足のいくまで挑戦できる環境を整えてあげましょう。

例えば、お子さまがもっと専門的な本を読みたいと言っている場合は、専門書のおいてある本屋さんや図書館に連れていってあげましょう。

専門家と話せるセミナーや公開講座などに参加するのも良いでしょう。

東京大学先端科学技術研究センター中邑研究室が運営している異才発掘プロジェクト ROCKETでは、突出した才能を持った子どもたちを対象に、様々な体験や対話のプログラムが実施されています。

家庭や学校を飛び出して、いろいろな学びの機会に触れることで、お子さまの才能を存分に伸ばすことができます。

新しいことに挑戦させる

驚くような集中力や記憶力を発揮することがあるけれど、生かし方がわからないという2E型ギフテッドのお子さまもいらっしゃるのではないでしょうか。

せっかくならば、お子さまの将来につながるような能力の生かし方をしたいものです。

また、お子さまの才能の生かし方がわかっていないと、結果として苦手なことばかりが注目され、単なる発達障害と判断されてしまう可能性があります。

お子さまが能力を発揮できる分野は何か、幅広くチャレンジさせてあげるようにしましょう。

・絵を描いてみる

・楽器に触れてみる、作曲してみる

・美術館や博物館に行ってみる

・いろいろな分野の本や図鑑を読んでみる

・キャンプなどで自然に触れてみる

お子さまの個性を褒める

ギフテッドのお子さまによくある悩みに、同年代の子どもから浮いてしまうということがあります。

私が指導してきたギフテッドのお子さまの中に、「休み時間であっても常に新しい知識を吸収していたい」という特性を持った方がいました。

ですが、休み時間にクラスメイトが話す内容といえば、テレビドラマやアイドルに関する話題ばかりで、そのお子さまにとっては退屈どころかとても苦痛なものでした。

それでも頑張って周りと話を合わせていたのですが、本人が自覚している以上にストレスとなっていたため、最終的には不眠や頭痛、嘔吐といった身体症状が出てしまいました。現在の彼はカナダに留学し、自分の才能を発揮できる環境をようやく見つけられたと話していました。

知識を貪欲に吸収したい、という特性は決して悪いものではありません。

しかし、周りと合わせなければならないという固定観念や同調圧力によって、ストレスから心身に不調を来してしまうケースも実際にあります。

ご家庭ではお子さまの個性や特性を十分に理解し、素晴らしいことであることを伝えてあげましょう。

また、学校で周りと合わせるのが辛い場合は、無理をする必要が無いことも併せて伝えてあげるようにしましょう。

集団での活動に参加する経験を持つ

ギフテッドのお子さまの場合、学校では周りから浮くなどで孤立してしまうケースがあります。

地域のスポーツクラブや趣味サークルなど、何でも構いません。同年代の中で浮いてしまうのであれば、老若男女を問わず参加できる活動を探してみるのも良いでしょう。

他者と一緒に行う活動は、学校でなくても経験することができます。

お子さまの視野を広げる意味でも、何かしらの活動に参加してみると良いでしょう。

家庭での会話を大切にする

自分は誰にも理解されない、と感じるのは大人でも辛いものです。

理想は、できる限りでも、お子さまの世界観や専門的な内容に合わせたり掘り下げたりすることですが、限界もあると思います。

その場合、できる限り会話を重ね、「あなたのことを見守っているよ」「いつでも味方だよ」というメッセージを伝えるようにしましょう。

また、会話を通して言葉にすることで、初めて自分の考えや気持ちが整理できることもあります。

お子さまの得意と苦手をお子さま自身が知るためにも、ご家庭での会話はとても重要です。可能であれば、内容やレベルも、お子さまが求めている以上の会話ができると、よりお子さまの才能が開花され、さらにお子さまも心理的な充足感を感じられるでしょう。

お子さまの優位感覚を生かす

目で見た情報を処理することが得意な視覚優位のお子さまと、耳で聞いた情報を処理することが得意な聴覚優位のお子さまがいらっしゃいます。

どちらの感覚も優れているお子さまや、偏りのないお子さまもいらっしゃいますが、2E型ギフテッドのお子さまはどちらかに偏っていることがほとんどです。

お子さまが視覚優位か聴覚優位かを見極め、優位な感覚を生かすようにしましょう。

視覚優位のお子さまには、イラストや図を使う勉強方法が、聴覚優位のお子さまには、声に出して説明したり口に出したりする勉強方法が向いています。

ギフテッドかどうかを早期に判断する

ギフテッドなのか、発達障害なのか、それとも両方の面がある2E型ギフテッドなのか…早い段階で見極め支援していくことは、言わずもがな重要です。

しかしながら、家庭生活や学校教育、WISC-IVなどの知能検査だけでは、十分な判断が付かない場合があります。

日本ではあまり浸透していませんが、アメリカでは「RTIモデル」という指導法が注目されています。

これは、「全体指導→少人数指導→個別指導」といった段階を踏まえて、真にお子さまが必要としている支援を見極めるというものです。

学習上の困難が生まれつきのものなのか、それとも外的な要因によるものなのかを判断するため、よりお子さまに合った支援策を見つけることができるとされています。

RTIモデルを採用することは日本の教育現場では難しいと思われますが、困りごとの要因を正しく見極め、必要な支援につなげるという視点は非常に重要です。

2E型ギフテッドの特徴:まとめ

この記事では、2E型ギフテッドの特徴や、2E型ギフテッドのお子さまの育て方について詳しく説明してきました。

改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。

・ギフテッドとは、IQ130以上の人のこと

・知能指数だけで測れないギフテッドは、8種類の知性の観点で考える

・発達障害とは、脳の機能に凹凸があるという生まれつきの特性のこと

・2E型ギフテッドとは、ギフテッドと発達障害を併せ持っている状態のこと

・ギフテッドの育て方①得意分野を伸ばすことが最も重要

・ギフテッドの育て方②苦手のサポートは負担にならない範囲で

・ギフテッドの育て方③お子さまの個性をしっかり褒める

ギフテッドと一口に言っても、お子さまによって持っている才能や困りごとは違います。

この記事ではご家庭での接し方を中心にご紹介してきましたが、ご家庭だけで全てを解決する必要はありません。

学校の先生やスクールカウンセラー、医師や心理士、プロ家庭教師といった専門的な知識のある人の力を借りることもとても大切です。

私たちプロ家庭教師メガジュンでは、ギフテッド・発達障害専門の家庭教師として、一人一人にとことん寄り添った指導を掲げています。

「良い指導」はお子さまのことを知り、関係を築くことで初めて成り立ちます。

お子さまの人生を一緒に切り拓いていけるようサポートしていきますので、ギフテッドのお子さまの勉強や進路でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

また、オンラインでの面談やコーチングも承っています。

遠隔地からもご利用いただけますし、海外在住の方や帰国子女かつギフテッドというお子さまにも、これまで多くご利用をいただいてきました。

初回相談と初回授業は無料ですので、オンラインで授業がきちんと受けられるか不安という方も、お気軽にご相談いただければと思います。

生まれ持った特性を存分に生かし、お子さま一人一人がより良い人生を歩んでいけるよう、一同全力でサポートしてまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。